Recommandé par une jeune libraire d’origine russe, j’ai donc lu Urkas !, ou comme l’indique le sous-titre : l’itinéraire d’un parfait bandit sibérien.

Recommandé par une jeune libraire d’origine russe, j’ai donc lu Urkas !, ou comme l’indique le sous-titre : l’itinéraire d’un parfait bandit sibérien.

Sous une forme autobiographique romancée, l’auteur va nous raconter son enfance et son éducation dans une communauté sibérienne, dont la principale activité est le vol et les trafics en tous genre. Il faut dire que le gouvernement soviétique n’a rien fait pour eux, à part les déporter conte leur gré de Sibérie en Transnitrie (région coincée entre la Moldavie et l’Ukraine, revendiquant aujourd’hui son indépendance).

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le mode de vie est très réglementé, hiérarchisé, les actions codifiées selon des règles très strictes. Ils sont très religieux, et l’amour de la liberté n’a d’égal que la haine des policiers. La modernité venue du monde occidental est également proscrite. Le monde décrit est celui d’un autre temps, où l’honneur ne se marchande pas, et où un coup de couteau est vite donné.

Même les tatouages ont une signification bien précise (c’est d’ailleurs la voie que choisira l’auteur, il deviendra tatoueur) :

Le tatouage est intrinsèquement lié à la culture de la communauté criminelle russe, et chacun d’eux à une signification. Il constitue une sorte de carte d’identité qui sert à communiquer son rang au sein de la société criminelle : le type de « métier » exercé par un bandit et diverses informations sur sa vie et ses expériences en prison.

Chaque communauté possède sa propre tradition du tatouage, avec une symbolique et des motifs spécifiques, ainsi qu’une façon bien à elle de placer les signes sur le corps, de les interpréter. La culture sibérienne du tatouage est la plus ancienne, car ce sont précisément les ancêtres des bandits sibériens qui ont commencé à tatouer des symboles cryptés. Par la suite, cette culture a été imitée par d’autres communautés et s’est répandue dans toutes les prisons russes, en transformant les principales significations des tatouages et la façon de les réaliser et de les interpréter. Les tatouages de la caste criminelle la plus puissante en Russie, appelée Graine noire, sont entièrement calqués sur la tradition des Urkas, mais ils ont une signification différente. Les motifs peuvent être identiques, mais seule une personne capable de lire un corps peut « raconter » avec précision ce qu’ils cachent et expliquer pourquoi ils sont différents.

Le dépaysement est total, et la découverte de ce monde à part très intéressante. On sent toutefois que l’auteur a amalgamé plusieurs anecdotes de la communauté pour construire son histoire, et l’ensemble manque un peu de lien. Les digressions au milieu d’un récit peuvent aussi être très longues… mais on apprend plein de choses sur cette communauté, presque trop, comme si l’auteur avait voulu nous en dire le plus possible en une seule fois.

Finalement, le roman vaut le détour pour la découverte d’un monde inattendu, raconté sans pudeur ni honte, presque avec détachement parfois, tant le récit peut être sordide (notamment en prison) ou l’usage de la violence absurde.

La communauté décrite a aujourd’hui disparu… Voilà ce que dit Nicolaï Ilin (citoyen italien aujourd’hui, résidant en Italie) :

Une telle communauté n’existe plus. Il n’y a plus que mon frère, moi, et peut-être encore une ou deux autres personnes. Le problème, c’est qu’il n’en reste pas non plus en Sibérie. Le noyau de cette communauté a été déporté en Transnistrie, où il n’a pu survivre. La communauté que je décris dans le livre se composait de 40 familles. On peut dire que la tradition a été un soutien, mais que dans certaines situations, la survie d’une communauté déracinée est impossible.

Nicolaï Lilin n’a pas encore sa page sur wikipedia. À priori, il sera enrôlé par l’armée russe, puis envoyé en Tchétchénie, épisode qu’il évoque à la fin de ce livre, et qu’il racontera dans un autre livre : Sniper: Vie d’un soldat en Tchétchénie. Apparemment, là aussi, un témoignage assez cru sur les horreurs commises là-bas.

C’est un collègue du boulot qui m’a prêté ce livre ; j’en avais toutefois déjà entendu parler comme d’un bon bouquin sur la crise financière de 2008. En général, je ne suis pas trop fan de ce genre de littérature traitant de sujets d’actualité « à chaud », mais je dois dire que j’ai bien aimé celui-ci, en particulier les portraits qu’il dresse des acteurs de cette histoire.

C’est un collègue du boulot qui m’a prêté ce livre ; j’en avais toutefois déjà entendu parler comme d’un bon bouquin sur la crise financière de 2008. En général, je ne suis pas trop fan de ce genre de littérature traitant de sujets d’actualité « à chaud », mais je dois dire que j’ai bien aimé celui-ci, en particulier les portraits qu’il dresse des acteurs de cette histoire. Coup de cœur du libraire, et je me suis laissé convaincre : au Moyen-Âge, en Estonie, l’histoire d’un monde ancien qui disparaît, quand les hommes vivaient dans la forêt et commandaient aux animaux grâce à la langue des serpents… Et puis la civilisation chrétienne arrive, les familles quittent peu à peu la forêt pour cultiver les terres du Seigneur des lieux, adhèrent à la nouvelle religion, reniant par la même occasion le monde païen d’où ils venaient.

Coup de cœur du libraire, et je me suis laissé convaincre : au Moyen-Âge, en Estonie, l’histoire d’un monde ancien qui disparaît, quand les hommes vivaient dans la forêt et commandaient aux animaux grâce à la langue des serpents… Et puis la civilisation chrétienne arrive, les familles quittent peu à peu la forêt pour cultiver les terres du Seigneur des lieux, adhèrent à la nouvelle religion, reniant par la même occasion le monde païen d’où ils venaient. C’est à la la suite d’une critique enthousiaste de Nicolas Demorand que j’ai acheté ce livre : « immense écrivain américain… ruminations sur l’époque : l’anti-communisme, la culture pop américaine… c’est formidable quand un écrivain se met à faire du journalisme…un monstre sacré de la littérature américaine. ».

C’est à la la suite d’une critique enthousiaste de Nicolas Demorand que j’ai acheté ce livre : « immense écrivain américain… ruminations sur l’époque : l’anti-communisme, la culture pop américaine… c’est formidable quand un écrivain se met à faire du journalisme…un monstre sacré de la littérature américaine. ».

Retour à Hunter S. Thompson ; cette fois c’est le libraire qui m’a réservé ce livre sans que je ne lui demande rien ! Le genre de petite attention que seul un libraire peut vous apporter…

Retour à Hunter S. Thompson ; cette fois c’est le libraire qui m’a réservé ce livre sans que je ne lui demande rien ! Le genre de petite attention que seul un libraire peut vous apporter… Cet auteur de roman policier m’a été chaudement recommandé par un ami un soir, et je suis reparti de chez ce dernier avec ce livre sous le bras.

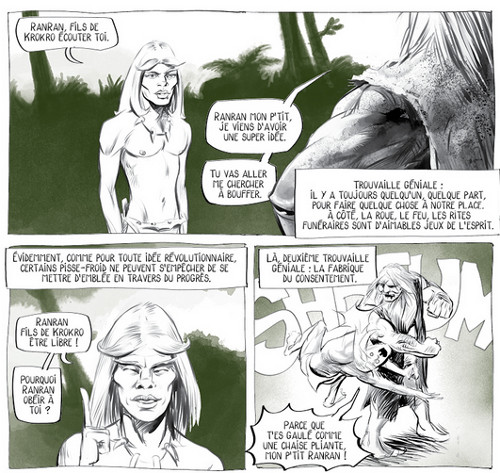

Cet auteur de roman policier m’a été chaudement recommandé par un ami un soir, et je suis reparti de chez ce dernier avec ce livre sous le bras. C’est Étienne Chouard qui parlait de ce livre lors de la conférence

C’est Étienne Chouard qui parlait de ce livre lors de la conférence  J’ai déjà fait un article sur ce petit recueil suite à un article du Canard enchaîné, en février 2008 (voir

J’ai déjà fait un article sur ce petit recueil suite à un article du Canard enchaîné, en février 2008 (voir  Un autre bouquin recommandé par un collègue : « tu verras, le racisme au quotidien en Amérique, très épuré, magnifique ».

Un autre bouquin recommandé par un collègue : « tu verras, le racisme au quotidien en Amérique, très épuré, magnifique ».