J’aime les biographies qui racontent l’histoire d’hommes remarquables. Ils peuvent avoir eu un destin exceptionnel, marquant l’Histoire (comme Lawrence d’Arabie par exemple, ou Simon Bolivar), mais pas forcément : ils peuvent aussi être de grands écrivains comme Joseph Conrad, ou être simplement très cultivés, et savoir nous faire partager cette culture.

J’aime les biographies qui racontent l’histoire d’hommes remarquables. Ils peuvent avoir eu un destin exceptionnel, marquant l’Histoire (comme Lawrence d’Arabie par exemple, ou Simon Bolivar), mais pas forcément : ils peuvent aussi être de grands écrivains comme Joseph Conrad, ou être simplement très cultivés, et savoir nous faire partager cette culture.

Simon Leys (de son vrai nom Pierre Ryckmans) fait partie de cette dernière catégorie ; il est d’abord un amoureux de la peinture, puis de la calligraphie, ce qui l’amènera à devenir un grand sinologue ; il sera le premier à dénoncer les horreurs du maoïsme avec Les habits neufs du président Mao (1971), à une époque où les intellectuels français portaient l’expérience chinoise aux nues, encore portés par l’esprit de Mai 68.

Il n’a écrit qu’un seul roman, mais en a traduit de nombreux en y apportant un grand soin. Simon Leys a par ailleurs principalement écrit des essais pour nous faire partager ses passions : la mer, la littérature, la Chine. Et quand un homme comme lui, très cultivé, modeste mais sachant manier l’ironie mordante quand il le faut, vous fait partager ses réflexions sur la vie, on ne peut qu’être charmé. Voilà d’ailleurs le compte rendu que fît un journaliste de « La flandre libérale » après une conférence de Simon Leys sur la peinture (donnée en 1966) :

M. Ryckmans, svelte, au fin visage encadré d’une barbe noire, répondit avec une modestie charmante, et passionna d’emblée ses auditeurs par la sûreté, la captivante subtilité, l’élégance allusive de son exposé. Nous avons été charmés surtout par sa sincérité profonde, son sens de l’humanisme universel, et par un refus constant de pathos et de verbalisme.

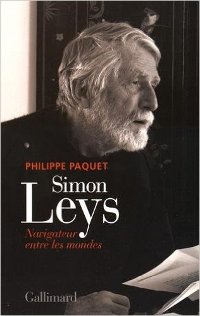

Cette biographie très complète se révèle donc passionnante à lire : le style est limpide, et se plonger dans les plus de 600 pages est un véritable plaisir à chaque fois renouvelé. Philippe Paquet, journaliste à « La Libre Belgique » et sinologue, a réalisé là un bien bel ouvrage ! Il y a par exemple quelques pages sur le métier de traducteur (part importante du travail de Simon Leys) qui sont d’un grand intérêt. On y parle aussi forcément de la culture chinoise, millénaire, qui fascina tant Simon Leys, suffisamment forte pour se remettre des années maoïstes. Et l’un des plaisirs supplémentaires que l’on peut y trouver, ce sont les livres mentionnés au fil de sa vie et de ses travaux, autant de titres à noter pour les lire plus tard. Très enrichissant donc.

Autres articles du blog sur des ouvrages de Simon Leys :

Voilà quelques remarques, un bref résumé de sa vie, et surtout quelques livres qui peuvent valoir le détour, notés au fur et à mesure de cette lecture.

Ma première surprise fut d’apprendre la position de Pierre Ryckmans sur le mariage pour tous. Fils d’une grande famille belge, il fréquente l’école catholique, sera et restera un chrétien convaincu :

Aux yeux de Leys, la famille pouvait « uniquement être constituée par un homme, une femme et leur progéniture ». C’était une question de bon sens. Que l’on puisse la remettre en cause faisait courir, selon lui, des risques graves à la civilisation. Et de citer à ce propos Chesterton : « Quand le sens commun cesse d’être commun, une société entre en phase terminale ».

Quand le débat du mariage homosexuel arrive en Australie (où il réside),

Ryckmans fit une suggestion inattendue : « abolir la notion même de mariage et la remplacer systématiquement par celle d’union civile ». Les droits et obligations reconnus jusque-là aux époux seraient désormais attribués aux « partenaires concernés », quels qu’ils soient : « un homme et une femme, un homme et un homme, une femme et une femme (ou, le cas échéant, en fonction de la volonté future d’une majorité démocratique d’électeurs, un homme et deux femmes, une femme et deux hommes, etc.) ». Le mariage ne subsisterait que sous la forme d’une institution religieuse. Après avoir accompli, « pour des raisons pratiques », les formalités légales établissant l’union civile, les croyants se rendraient à l’église, à la synagogue, à la mosquée ou au temple pour « recevoir le soutien surnaturel qu’ils jugent essentiel pour garantir l’harmonie sacrée, permanente, féconde et définitive à laquelle ils veulent parvenir dans leur vie en tant que couple ». L’égalité entre les diverses unions civiles serait totale, à une réserve près : l’adoption des enfants. Ryckmans proposait d’observer « un moratoire de cinquante ans », de quoi donner suffisamment de recul aux psychologues et aux anthropologues pour qu’ils nous disent si les enfants sont ou non affectés par l’absence de parents hétérosexuels.

Nous avons vu en France que ces manifestations contre le mariage pour tous mobilisaient énormément de monde, comme si l’on touchait à quelque chose de sacré. Je persiste à ne pas comprendre cet volonté de conserver à tout prix le mot mariage pour l’union religieuse, car si l’on suit Ryckmans, c’est bien de ça qu’il s’agit. Quant au moratoire pour l’adoption d’enfants, il me semble assez évident qu’ils seront plus heureux avec deux parents du même sexe qu’en restant à l’orphelinat.

Revenons à la vie de Pierre Ryckmans (brièvement) :

En 1955 (à 19 ans), il a la chance de faire partie d’une délégation d’étudiants invités par la Chine qui cherche alors à s’ouvrir au monde occidental. Il va y rencontrer Zou En Lai. Fasciné par ce peuple à la culture millénaire, il décide à son retour d’apprendre le chinois tout en achevant ses études d’histoire de l’art. Puis il va voyager, en mer sur un thonier, puis en Afrique et en Asie (il aime crapahuter pour mieux découvrir le pays et ses habitants, une bonne manière de voyager). Il aimera d’ailleurs prendre son temps lors de voyages ultérieurs, prenant les billets les moins chers, comme lors d’un retour d’Asie en Belgique via les USA, ou celui de Belgique à Singapour via l’Iran et l’Inde…

En 1958, il obtient une petite bourse d’étude à Taïwan (où il rencontrera Tchang Kai Tcheck). Il va alors travailler à une thèse : Propos sur la peinture du moine Citrouille-amère de Shitao, puis traduit La vie et l’œuvre de Su Renshan, rebelle, peintre et fou, 1814-1849. Les sujets sont toujours choisis avec soin (personnages atypiques) et deviendront des œuvres de référence (prix Stanislas Julien pour le second).

En 1963, il va s’installer à Hong Kong et se marier avec Chang Hanfang qu’il a rencontré lors de son séjour à Taïwan. Il publie alors son premier livre, la traduction française ds « Six récits au fil des jours » de Shen Fu.

En 1967, alors en poste à Hong Kong, il observe que le peu de communistes présents dans les syndicats des transports entreprennent de briser la vie économique de la ville, ce qui lui inspire le jugement suivant :

C’est la première fois qu’il m’est donné d’observer sur le terrain une activité révolutionnaire communiste, en ayant toutes les données pour l’apprécier à sa juste valeur. Et les dernières illusions et sympathies que j’avais encore pu conserver jusqu’à présent pour certaines expressions du communisme achèvent brutalement de tomber : l’idée que le communisme s’appuie sur les masses et lutte pour les masses est décidément la plus grande imposture du siècle. Le sort des masses lui sont indifférentes, il les manœuvre par des procédés de chantage et de terreur, dont le cynisme passe l’imagination.

Quelques mois plus tard, Mai 68 lui inspirera la réflexion suivante :

Le drame est que, si les forces neuves et jeunes ont une conscience unanime de ce qu’il faut détruire, il n’existe encore aucune pensée créatrice, aucune ligne d’action révolutionnaire,aucune image concrète de ce que devrait être le monde nouveau à bâtir ; l’action n’est efficace que si elle est précédée par la pensée. Maintenant, hélas ! il s’est passé l’inverse : l’action a devancé la pensée.

Quelle déception ! L’heure était venue — et la France était par excellence le lieu propice — de faire jaillir l’étincelle qui pourrait éclairer le monde sur les chemins du futur, et voici que la montagne révolutionnaire risque de n’accoucher que de quelques vieux rat pelés (Mitterrand et consorts) qui, à tout prendre, n’ont même pas la carrure et l’ampleur de regard d’un de Gaulle. […] Dire que la France a cette chance, à la portée de la main, de jouer dans ce monde affamé de renouveau, un rôle universel comparable à celui qu’elle avait joué en 1789 ! Et de Gaulle, lugubre crépuscule d’un grand homme, enfermé dans son égotisme romantique : il se bute sur l’affront personnel fait à son autorité, au lieu de déchiffrer les signes du futur et de s’employer à en faciliter l’avènement.

En 1970, il s’installe à Camberra, et enseigne à l’Australian National University (il restera en Australie jusqu’à la fin de ses jours, mis à part quelques voyages ponctuels). C’est à ce moment qu’il prend le pseudonyme de Simon Leys pour publier Les habits neufs du président Mao (1971).

En 1972, l’ambassade belge est réouverte à Pékin, et Pierre Ryckmans va y passer six mois comme attaché culturel. À son retour, il publie un nouveau livre « Ombres chinoises », deuxième volet dénonçant le maoïsme (en 1976, il publiera « Images brisées » sur le même thème, bouclant ainsi sa trilogie sur le maoïsme). Dans un des trois textes qui forment l’épilogue de cet essai, il parle des « nouveaux philosophes » français (BHL, Gluksmann, Jambert, Lardreau) en ces termes :

Ces philosophes qu’en dialecte des bords de la Seine on appelle « nouveaux » (sans doute parce qu’ils n’ont mis que quarante ans à s’apercevoir d’une évidence qui, comme on dit en pékinois, était « aussi ostensible qu »une punaise sur le crâne d’un tondu »), ils me paraissent surtout briller par un sens subtil de l’opportunité : pour ce qui est de sentir d’où vient le vent, de prévoir les sautes du temps, leur sensibilité pourrait rivaliser avec le légendaire rhumatisme des gardiens de phare. Sur la question du maoïsme, ils semblent au contraire avoir fait preuve d’une circonspection plus digne de maquignons dans une foire à bestiaux.

À propos de ces intellectuels qui persistèrent à soutenir le maoïsme pendant des années, on peut toujours voir le passage de Simon Leys à Apostrophes, où il ridiculise Maria Antonietta Macciocchi, la passionaria devenue député européenne :

[youtube df1k77Qajuw]

Le journal « Le monde » ne l’épargna pas non plus à cette époque, publiant plusieurs papiers « à charge » contre Simon Leys et sa dénonciation de la dictature maoïste.

Lorsque Simon Leys remplaça Georges Simenon à l’Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, dont il n’aimait ni le personnage, ni ses romans policiers (il l’avait traité de Balzac du pauvre !), il fit cette remarque lors de son discours d’introduction :

La création est chez lui saisissante. Il n’y a pas d’effets littéraires, pas d’éloquence, mais une parfaite saisie de la réalité. Cela contraste avec la profonde médiocrité de l’homme, la platitude de ses idées. Simenon fournit un exemple extrême de contraste entre la grandeur de l’œuvre et la petitesse de l’auteur. Céline est un autre exemple. Lucien Rebatet également.

On peut dire que la fin de sa vie fut gâchée par une sombre (et ubuesque) histoire de nationalité. Ses deux fils jumeaux furent déclarés apatrides suite à une erreur administrative (une vraie histoire belge). Il fallu six années de lutte incessante pour que la justice finisse par ordonner à l’État Belge de délivrer les fameux passeports.

Parlons un peu bouquins maintenant, je m’en suis déjà procuré quelques uns, ils sont sur l’étagère et n’attendent que d’être lus :

« Deux années sur le gaillard d’avant » de Richard Henry Dana

De toutes les traductions que j’ai faites, celle qui me tient le plus à cœur, car elle m’a coûté le plus de peine et donné le plus de joie, c’est la traduction d’un classique de la littérature américaine, « Deux années sur le gaillard d’avant », de R. H. Dana. J’ai réécrit trois fois mon manuscrit, et l’ai gardé dix-huit ans sur le métier. Bien que ma version française ait finalement reçu un accueil favorable de la critique et du public, je me suis une fois amusé à faire un petit calcul, mettant en regard le montant de mes droits de traducteur et le nombre d’heures investies dans cet ouvrage : il est évident que n’importe quel emploi de balayeur de rues ou de veilleur de nuit est cent fois mieux rémunéré.

On dit souvent que « Deux années sur le gaillard d’avant » est le plus beau de tous les livres de mer ; mais cela me semble un compliment empoisonné : c’est un peu comme si on décernait à Madame de Bovary la palme du meilleur récit d’adultère normand, ou comme si on disait que Barnabooth est le chef-d’œuvre de la littérature hôtelière et ferroviaire.

L’ouvrage, poursuit Leys, est bien plus et bien autre chose qu’un « livre de mer ». Sous les apparences d’un sobre récit autobiographique se cache une œuvre d’art singulièrement riche et complexe. […] L’aventure n’est ici, pour Dana, que prétexte à sonder l’âme humaine, et d’abord la sienne.

« Six récits au fil inconstant des jours » de Shen Fu :

Il s’agit de l’autobiographie d’un homme modeste qui naquit dans une bonne famille de Suzhou sous le règne de Qianlong en 1763 (la date de la mort est incertaine, on avance 1810). C’était un petit fonctionnaire de province qui « avait certes une bonne culture littéraire et un agréable talent de peintre, mais tout cela faisait partie du bagage ordinaire de n’importe quel honnête homme », nous rappelle Ryckmans. Faute d’avoir réussi les examens mandarinaux, il remplit « à contrecœur divers emplois subalternes dans les administrations locales ; il tâta du commerce, mais sans grand succès. Dans l’ensemble, son existence se déroula d’une façon assez vagabonde et souvent précaire ». D’aucuns auraient donc pu voir en lui un raté.

Le texte de Shen Fu n’avait été retrouvé et publié qu’en 1877, bien après sa mort. Le succès fut immédiat en Chine, peut-être parce que, comme l’indique Pierre Ryckmans, l’auteur-narrateur est « un délicieux badaud qui, jusque dans les pires traverses, ne perd jamais sa faculté d’émerveillement ». L’intérêt tardif et limité qu’il suscita en Occident est d’autant plus surprenant que ce texte simple et sans prétention inutile constitue une introduction subtile à la société chinoise traditionnelle, dont il décrit aussi bien les tares que les vertus.

« Le pavillon rouge » de Van Gulik

Robert Van Gulick était un grand sinologue, de vingt-cinq ans son aîné, qui avait écrit « Chinese Pictorial Art as Viewed by the Connoisseur », ouvrage qui fascinait Pierre Ryckmans par son expertise de la peinture chinoise. Ce dernier alla même le rencontrer à Kula Lumpur alors qu’il se trouvait lui-même à Singapour, sur une inspiration subite, et en dépit de toutes les régles de la diplomatie (Van Gulik était ambassadeur des Pays-Bas).

Comme je pouvais tenir ma partie dans la conversation chinoise, Van Gulik se rendit compte du sérieux de mon entreprise, et après le déjeuner m’offrit de poursuivre le dialogue chez lui. Au moment même, tout cet enchaînement : voyage au pied levé, rencontre, déjeuner, dialogue, me parut délicieusement réussi, enrichissant et naturel. Ce n’est que bien plus tard, rétrospectivement (et après avoir été frotté, par les circonstances, au monde diplomatique), que je commençai à mieux apprécier combien l’accueil de Van Gulik avait été le fait d’une personnalité exceptionnellement originale et affranchie de toute convention. J’ai vraiment eu de la chance ce jour-là…

Van Gulik était aussi passionné par les estampes érotiques de la dynastie Ming, et publia « Sexual Life in Ancient China »… Il en offrit un exemplaire à Pierre Ryckmans, ainsi qu’une aventure de son célèbre juge Ti, « Le pavillon rouge ». En effet, l’idée lui était venue, à la fin des années 1940, en traduisant un récit en chinois des enquêtes menées au VIIè siècle, sous les Tang, par le juge Di Renjie. Puis, s’inspirant de vieux récits chinois, il publiera seize ouvrages policiers fictifs, qui forment une série d’enquêtes mystérieuses conduites par son juge Ti.

« Stupeur et tremblements » et « Biographie de la faim » d’Amélie Nothomb

Leys disait admirer tout particulièrement ces deux livres :

Amélie Nothomb n’aurait écrit que ces deux livres-là, elle resterait déjà comme une romancière considérable

Par une singulière ironie, Amélie Nothomb serait élue, le 14 mars 2015, au fauteuil de Simon Leys à l’Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, un choix motivé en partie par le fait qu’elle aurait connu Leys depuis son enfance…

« Les naufragés du Batavia » de Simon Leys

Simon Leys s’intéressa à ce fait divers, l’un des plus sensationnels du XVIIè siècle : le naufrage du Batavia. Comme le Titanic, ce navire qui incarnait l’orgueil et la puissance de son époque, sombra lors de son tout premier voyage. Le navire coula au large de l’Australie, mais il y eut environ trois cents rescapés qui purent débarquer sur un archipel. Hélas, ils tombèrent sous la coupe d’un psychopathe qui en massacra les deux-tiers.

Cette histoire fascinait Leys, et particulièrement les mécanismes par lesquels s’instaure une tyrannie (lui, le contempteur de la dictature maoïste). Rien ne manquait : la mise en place d’un totalitarisme basé sur la surveillance, la délation, l’arbitraire, l’injustice, l’isolement et l’autarcie, et la création d’une nomenklatura fière et jalouse de ses privilèges.

Il collecta des informations pendant des années (dix-huit ans) sans se décider à publier, quand un autre auteur, Mike Dash, publia toute l’histoire, de manière très complète. Leys publia néanmoins ce petit essai, se limitant à y apporter ses réflexions personnelles.

« Orwell ou l’horreur de la politique » de Simon Leys

La parution de cet ouvrage était destinée à honorer la date orwellienne de 1984. Cependant, l’ambition de Simon Leys était de démontrer à cette occasion qu’Orwell n’était pas seulement l’auteur de 1984. Déplorant que ce grand esprit, à défaut d’être nécessairement un grand écrivain, fût largement inconnu, ou incompris, en France (peut-être en raison de « l’incurable provincialisme culturel de ce pays »), il entreprit, en soixante-dix pages, de restituer la diversité de l’œuvre, épinglant les livres (« La ferme des animaux », qu’Orwell considérait comme son ouvrage le plus réussi, ou « l’Hommage à la Catalogne »), mais surtout des essais (pour la plupart restés inédits en français) et des extraits de correspondance. En retraçant parallèlement le cheminement personnel de l’homme, qui se convertit au socialisme comme on embrasse une religion, qui se frotta aux réalités les plus terribles (les souffrances endurées dans l’internat où il fut consigné, la pauvreté dans le monde industriel du nord de l’Angleterre où il mena l’enquête, les tristes besognes de l’Empire britannique en Birmanie où il servit dans la police coloniale, la percée sanglante du fascisme en Espagne où il combattit), qui s’évertua à croire malgré tout en la possibilité d’une Révolution victorieuse (le pourfendeur du totalitarisme soviétique garda en effet jusqu’au bout sa confiance au socialisme), Simon Leys entendait souligner qu’en Orwell l’homme et l’œuvre s’épousent et se confondent.

« L’agent secret » et « Sous les yeux de l’Occident » de Joseph Conrad

Les deux meilleurs romans de Conrad selon Leys :

De Joseph Conrad, Leys fit également une lecture non conventionnelle pour souligner qu’il « est victime d’un malentendu quand on le réduit aux dimensions d’un « écrivain de la mer », alors que sa contribution la plus profonde et la plus originale réside dans ses grands romans terriens, tout particulièrement « L’Agent secret » et « Sous les yeux de l’Occident ». Du premier, Leys indiqua qu’il avait la singularité d’être « écrit d’un bout à l’autre sur le mode ironique — un exemple unique pour un roman réaliste ».

« Les idées des autres » de Simon Leys

Le titre complet est : Les idées des autres idiosyncratiquement compilées par Simon Leys pour l’amusement des lecteurs oisifs… Il s’agit donc d’une compilation de citations d’auteurs sélectionnés par Simon Leys, et donc reflétant ses propre goûts :

La plupart des gens sont d’autres gens, disait Oscar Wilde, leur pensées sont les opinions de quelqu’un d’autre ; leur vie est une imitation ; leurs passions, une citation. Il n’y a qu’une façon de réaliser sa propre âme, c’est de se débarrasser de la culture.

En effet, beaucoup de florilèges me rappellent un assez morne personnage de ma connaissance ; il avait noté une collection de plaisanteries dans un petit carnet, et chaque fois qu’on l’invitait quelque part, avant de se mettre en route, il commençait par mémoriser une douzaine d’anecdotes et de bons mots, dans l’espoir d’éblouir ses hôtes avec les feux d’artifices de son esprit. Toutefois, un florilège n’est pas nécessairement inspiré par un pathétique désir d’impressionner autrui au moyen de ce vernis d’emprunt que Wilde avait raison de railler. Il peut aussi refléter une réalité qu’avait bien saisie Alexandre Vialatte : « le plus grand service que nous rendent les grands artistes, ce n’est pas de nous donner leur vérité, mais la nôtre ». Un florilège qui rassemblerait des citations choisies seulement pour leur éloquence, leur profondeur, leur esprit ou leur beauté risquerait d’être tout à la fois fastidieux, interminable et incohérent. Il ne peut tirer son unité interne que de la personnalité et des goûts du compilateur lui-même, dont il présente une sorte de miroir. S.L.

Philippe Paquet, né à Namur en 1960, est un journaliste, sinologue et docteur en histoire. Il est l’auteur de Madame Chiang Kai-shek. Un siècle d’histoire de la Chine, une autre biographie. Il connaissait personnellement Simon Leys, qui n’aura pas pu voir cet ouvrage publié, mais qui put néanmoins lire le manuscrit presque achevé.

Cher Pascal,

Je vous remercie sincèrement pour une lecture aussi passionnée et attentive.

Un des objectifs en écrivant cette biographie était d’en encourager les lecteurs à découvrir l’oeuvre de Leys. Ce but est manifestement atteint dans votre cas, et je m’en réjouis vivement.

Bien cordialement,

Philippe Paquet

Merci pour cette très belle présentation originale de Simon Leys