J’avais entendu parlé de ce livre à la radio. Ou plutôt de ce personnage improbable, Limonov, dont à lire ou entendre l’histoire on se demande si l’on est en pleine fiction ou pas…

J’avais entendu parlé de ce livre à la radio. Ou plutôt de ce personnage improbable, Limonov, dont à lire ou entendre l’histoire on se demande si l’on est en pleine fiction ou pas…

Poète-écrivain dissident, obligé de quitter l’URSS, il devient clochard puis majordome d’un milliardaire à New-York. C’est ensuite à Paris qu’il commence à être reconnu comme écrivain, sans toutefois rencontrer le succès. On le retrouve ensuite dans les Balkans aux côtés des forces serbes, puis de retour en Russie où il dirige le parti National-Bolchevique… Ce dernier est interdit et Limonov emprisonné deux ans, où il continue à écrire.

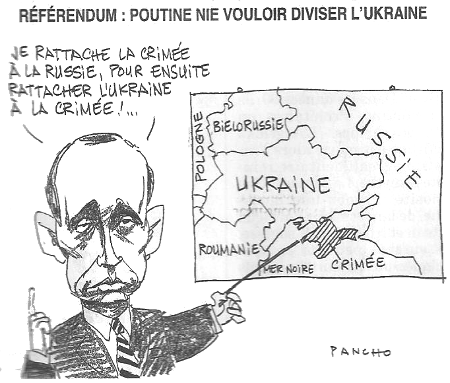

Une fois sa peine purgée, il se rapproche de Kasparov (et donc des libéraux !), s’opposera à Poutine, mais on sait ce qu’il advint de l’élection de 2008 : Kasparov se retirera craignant pour sa vie, et Medvedev sera élu, Poutine ne pouvant postuler à un troisième mandat.

Ajoutez à tout cela un côté sulfureux, le sexe, l’alcool, les femmes… un personnage hors du commun, pas vraiment recommandable (tant pour ses idées que pour ses actes), mais qui va au bout de ses idées et de ses passions, obsédé par la volonté d’être célèbre, aimé et reconnu pour son talent…

Enfin, Emmanuel Carrère ne se contente pas de raconter la vie de Limonov. D’abord, il le connaît et l’a rencontré. Mais il parle aussi beaucoup de l’URSS puis de la Russie, de littérature et d’histoire. Ses propos viennent s’insérer dans le récit, au fil des événements et de ses réflexions ; ainsi le prologue commence par un séjour de l’auteur à Moscou après l’assassinat d’Anna Politkovskaïa.

Il parle aussi de lui, de ses doutes (d’une manière assez honnête apparemment) et même de sa mère, ce qui m’a rappelé des souvenirs : Hélène Carrère d’Encausse, c’était la « spécialiste de la Russie » (historienne) que l’on interviewait systématiquement lorsqu’il se passait quelque chose en URSS…

Un bouquin qui m’a bien plu, surtout pour le côté contemporain de l’histoire. Sinon Limonov montre la complexité d’un être humain : sans doute écrivain talentueux, dévoré par l’ambition et le désir de devenir célèbre, mais aussi petite frappe à son adolescence, puis politiquement nationaliste, nostalgique de la grandeur de l’URSS…

Les titres de ses romans sont d’ailleurs assez parlants : « Le journal d’un raté », « Autoportrait d’un bandit dans son adolescence », ou encore « Le petit salaud ». On peut au moins lui reconnaître une certaine lucidité ! Il écrit d’ailleurs sur toutes les périodes de sa vie, ce qui est aussi révélateur.

Voilà ce que l’on peut lire sur le quatrième de couverture :

Limonov n’est pas un personnage de fiction. Il existe. Je le connais. Il a été voyou en Ukraine ; idole de l’underground soviétique sous Brejnev ; clochard, puis valet de chambre d’un milliardaire à Manhattan ; écrivain branché à Paris ; soldat perdu dans les guerres des Balkans ; et maintenant, dans l’immense bordel de l’après-communisme en Russie, vieux chef charismatique d’un parti de jeunes desperados. Lui-même se voit comme un héros, on peut le considérer comme un salaud : je suspends pour ma part mon jugement.

C’est une vie aventureuse et ambiguë : un vrai roman. Et c’est une vie qui, je crois, raconte quelque chose. Pas seulement sur lui, Limonov, pas seulement sur la Russie, mais sur notre histoire à tous depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Cerise sur le gâteau, Emmanuel Carrère nous donne une petite leçon de méditation :

On s’en fait toute une montagne quand on n’a jamais essayé, mais c’est extrêmement simple, en fait, et peut s’enseigner en cinq minutes. On s’assied en tailleur, on se tient le plus droit possible, on étire la colonne vertébrale du coccyx jusqu’à l’occiput, on ferme les yeux et on se concentre sur sa respiration. Inspiration, expiration. C’est tout. La difficulté est justement que ce soit tout. La difficulté est de s’en tenir à cela. Quand on débute, on fait du zèle, on essaie de chasser les pensées. On s’aperçoit vite qu’on ne les chasse pas comme ça mais on regarde leur manège tourner et, petit à petit, on est un peu moins emporté par le manège. Le souffle, petit à petit, ralentit. L’idée est de l’observer sans le modifier et c’est, là aussi, extrêmement difficile, presque impossible, mais en pratiquant on progresse un peu, et un peu, c’est énorme. On entrevoit une zone de calme. Si, pour une raison ou pour une autre, on n’est pas calme, si on a l’esprit agité, ce n’est pas grave : on observe son agitation, ou son ennui, ou son envie de bouger, et en les observant on les met à distance, on en est moins prisonnier.

Emmanuel Carrère est né en 1957 à Paris. Diplômé de l’institut d’études politiques, d’abord journaliste, puis écrivain, scénariste et réalisateur. Ce livre sera l’un des grands succès commerciaux de la rentrée 2011.

France Inter a décidé d’arrêter l’émission « Là-bas si j’y suis » de Daniel Mermet. En 2006, l’émission avait déjà été déplacée en milieu d’après-midi, un horaire difficile pour faire de l’audience. Il y avait tout de même 350 000 auditeurs à cet horaire, ce qui n’est pas si mal.

France Inter a décidé d’arrêter l’émission « Là-bas si j’y suis » de Daniel Mermet. En 2006, l’émission avait déjà été déplacée en milieu d’après-midi, un horaire difficile pour faire de l’audience. Il y avait tout de même 350 000 auditeurs à cet horaire, ce qui n’est pas si mal.

Il s’en passe de drôles dans le monde de la sécurité informatique ! La protection des données personnelles sur internet est un sujet récurrent, avec l’arrivée des réseaux sociaux (qui deviennent propriétaires de nos données), puis des services « Cloud » qui nous permettent de stocker nos données numériques sur un serveur quelque part sur le web…

Il s’en passe de drôles dans le monde de la sécurité informatique ! La protection des données personnelles sur internet est un sujet récurrent, avec l’arrivée des réseaux sociaux (qui deviennent propriétaires de nos données), puis des services « Cloud » qui nous permettent de stocker nos données numériques sur un serveur quelque part sur le web…

C’est à la radio que j’ai d’abord entendu parler de ce roman, roulant tranquillement vers la Bretagne. On y évoquait l’immense marché que fût la construction de tous ces monuments aux morts érigés après le première guerre mondiale, et pain béni pour les sculpteurs…

C’est à la radio que j’ai d’abord entendu parler de ce roman, roulant tranquillement vers la Bretagne. On y évoquait l’immense marché que fût la construction de tous ces monuments aux morts érigés après le première guerre mondiale, et pain béni pour les sculpteurs… Depuis quelques jours, le blog était inaccessible avec ce beau message d’erreur. J’ai d’abord cru à un problème temporaire chez Free, et je ne me suis pas trop inquiété.

Depuis quelques jours, le blog était inaccessible avec ce beau message d’erreur. J’ai d’abord cru à un problème temporaire chez Free, et je ne me suis pas trop inquiété. Après avoir lu et aimé

Après avoir lu et aimé  J’avais entendu parlé de ce livre à la radio. Ou plutôt de ce personnage improbable,

J’avais entendu parlé de ce livre à la radio. Ou plutôt de ce personnage improbable,