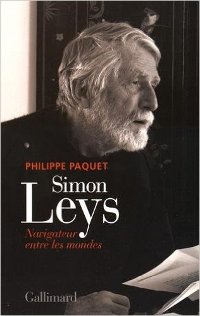

Premier bouquin tiré de l’excellente biographie Simon Leys : navigateur entre les mondes de Philippe Paquet que j’ai lue récemment.

Premier bouquin tiré de l’excellente biographie Simon Leys : navigateur entre les mondes de Philippe Paquet que j’ai lue récemment.

Simon Leys s’intéressa à ce fait divers, l’un des plus sensationnels du XVIIè siècle : le naufrage du Batavia. Comme le Titanic, ce navire qui incarnait l’orgueil et la puissance de son époque, sombra lors de son tout premier voyage. Le navire coula au large de l’Australie, mais il y eut environ trois cents rescapés qui purent débarquer sur un archipel. Hélas, ils tombèrent sous la coupe d’un psychopathe qui, secondé par une poignée de « disciples », en massacra les deux-tiers.

On apprend d’ailleurs dès le début une chose étonnante : pendant trois siècles, du XVè à la fin du XVIIIè, les navigateurs occidentaux ne disposaient que de moyens dérisoires pour calculer leur position. Si la latitude était assez facile à calculer (pourvu que le soleil et l’horizon soient visibles), la longitude était vaguement estimée en fonction de la vitesse apparente du bateau ; la force du vent et les courants pouvaient largement fausser ces estimations.

C’est ce qui arriva au Batavia : remontant trop tard au nord pour rallier Java, il sombra sur un récif d’îlots de corail, à quelque 80 kilomètres des côtes de l’Australie !

Cette histoire fascinait Leys, et particulièrement les mécanismes par lesquels s’instaure une tyrannie (lui, le contempteur de la dictature maoïste). Rien ne manquait : la mise en place d’un totalitarisme basé sur la surveillance, la délation, l’arbitraire, l’injustice, l’isolement et l’autarcie, et la création d’une nomenklatura fière et jalouse de ses privilèges.

Il collecta des informations pendant des années (dix-huit ans) sans se décider à publier, quand un autre auteur, Mike Dash, publia toute l’histoire, et de manière très complète. Leys publia néanmoins ce petit essai, se limitant à y apporter ses réflexions personnelles.

Ce petit texte est suivi d’un autre, Prosper : quand Simon Leys était encore étudiant, avant de partir pour l’Extrême-Orient, il eu l’occasion de naviguer à bord d’un thonier breton (un des derniers encore à la voile). Un court récit, qui montre les conditions de vie très dures et précaires des marins à cette époque, quand ils partaient pour « une marée »… et aussi l’importante consommation d’alcool quand ils étaient à terre !

Tout d’abord, meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017 à toutes et à tous passant sur ce blog, par hasard ou pas. Santé & bonheur pour vous et vos proches, c’est le plus important dans ce monde aux équilibres instables, bien malin qui pourrait prévoir ce qui va se passer…

Tout d’abord, meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017 à toutes et à tous passant sur ce blog, par hasard ou pas. Santé & bonheur pour vous et vos proches, c’est le plus important dans ce monde aux équilibres instables, bien malin qui pourrait prévoir ce qui va se passer… Bouquin offert par ma frangine, à qui ce roman avait énormément plu, avec une vaste histoire qui parcourt plusieurs époques, principalement l’Inquisition, la guerre d’Espagne, la seconde guerre mondiale.

Bouquin offert par ma frangine, à qui ce roman avait énormément plu, avec une vaste histoire qui parcourt plusieurs époques, principalement l’Inquisition, la guerre d’Espagne, la seconde guerre mondiale. C’est en lisant la biographie de Simon Leys que j’ai entendu parlé de cet auteur un peu atypique, puisque grand sinologue, homme très cultivé, diplomate hollandais dans de nombreux pays, et donc également auteur de romans policiers se passant dans la chine impériale du VIIéme siècle.

C’est en lisant la biographie de Simon Leys que j’ai entendu parlé de cet auteur un peu atypique, puisque grand sinologue, homme très cultivé, diplomate hollandais dans de nombreux pays, et donc également auteur de romans policiers se passant dans la chine impériale du VIIéme siècle. Dans le pavillon rouge, l’intrigue se passe sur l’île du Paradis, un lieu de plaisirs et de débauche… Un jeune homme de l’Académie Impériale s’est suicidé, puis la plus belle courtisane de l’île est retrouvée morte. L’enquête va s’avérer compliquée à mener…

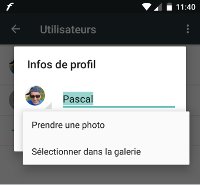

Dans le pavillon rouge, l’intrigue se passe sur l’île du Paradis, un lieu de plaisirs et de débauche… Un jeune homme de l’Académie Impériale s’est suicidé, puis la plus belle courtisane de l’île est retrouvée morte. L’enquête va s’avérer compliquée à mener… Hier, j’ai voulu changer la photo associée à mon compte utilisateur sur le smartphone. Je précise que ce dernier n’est pas lié à mon compte Google, et qu’il n’y a donc pas de synchro automatique pour le profil, etc…

Hier, j’ai voulu changer la photo associée à mon compte utilisateur sur le smartphone. Je précise que ce dernier n’est pas lié à mon compte Google, et qu’il n’y a donc pas de synchro automatique pour le profil, etc… Hélas, pas moyen de le faire via l’interface, sans doute un petit bug de

Hélas, pas moyen de le faire via l’interface, sans doute un petit bug de  J’aime les biographies qui racontent l’histoire d’hommes remarquables. Ils peuvent avoir eu un destin exceptionnel, marquant l’Histoire (comme

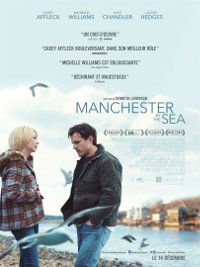

J’aime les biographies qui racontent l’histoire d’hommes remarquables. Ils peuvent avoir eu un destin exceptionnel, marquant l’Histoire (comme  « Tout simplement un chef-d’œuvre » déclarait le Canard enchaîné pour ce film. Une bonne raison pour aller le voir…

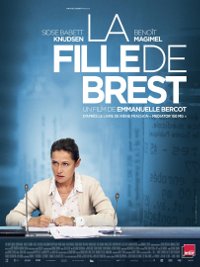

« Tout simplement un chef-d’œuvre » déclarait le Canard enchaîné pour ce film. Une bonne raison pour aller le voir… Je tenais à voir ce film, témoignage poignant du combat mené par Irène Frachon pour faire interdire le trop fameux Mediator, un médicament (soi-disant) contre le diabète (afin d’obtenir l’autorisation de commercialisation) et vendu ensuite comme un coupe-faim (ce pour quoi il a été développé) pendant 33 ans par le laboratoire Servier.

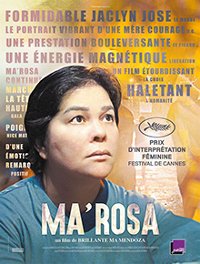

Je tenais à voir ce film, témoignage poignant du combat mené par Irène Frachon pour faire interdire le trop fameux Mediator, un médicament (soi-disant) contre le diabète (afin d’obtenir l’autorisation de commercialisation) et vendu ensuite comme un coupe-faim (ce pour quoi il a été développé) pendant 33 ans par le laboratoire Servier. Un film que je suis allé voir un peu au hasard ; j’ai du en entendre parler sur France Culture, le film ayant reçu le Prix d’interprétation féminine du Festival de Cannes.

Un film que je suis allé voir un peu au hasard ; j’ai du en entendre parler sur France Culture, le film ayant reçu le Prix d’interprétation féminine du Festival de Cannes. Un film sur une bande de jeunes de Dublin, qui montent un groupe de rock dans les années 80, c’est tentant ! et si en plus il a été nominé au festival du film britannique de Dinard, alors allons-y…

Un film sur une bande de jeunes de Dublin, qui montent un groupe de rock dans les années 80, c’est tentant ! et si en plus il a été nominé au festival du film britannique de Dinard, alors allons-y…