J’avais bien aimé Acid Test du même auteur (roman déjanté sur la période hippie de San Francisco), aussi quand j’ai vu celui-ci en poche sur la table du libraire, je l’ai pris.

J’avais bien aimé Acid Test du même auteur (roman déjanté sur la période hippie de San Francisco), aussi quand j’ai vu celui-ci en poche sur la table du libraire, je l’ai pris.

Tom Wolfe, c’est l’inventeur du « nouveau journalisme » : un style littéraire, mais priorité aux faits de l’enquête. Ici, on doute qu’il s’agisse de faits, tant les personnages sont caricaturaux. Le style, c’est celui de Wolfe, rempli d’onomatopées comme « uhrghhh », « hock hock hock », « Moiaahhh » ou encore « Craaaaaschhhh » ; il faut aimer (ou supporter).

L’histoire : un jeune flic cubain, Nestor Camacho, à la musculature impressionnante sauve un exilé cubain en mauvaise situation, mais ce dernier est arrêté par la même occasion (et probablement refoulé), sous le regard des médias. Il passe à la télé : héros pour les uns, mais traître pour la communauté cubaine et donc sa famille, il se sent mal. Quand il arrête quelques jour plus tard un dealer noir, les choses se compliquent encore pour lui, désormais étiqueté comme raciste par les médias. Comble de malchance, il vient de perdre sa copine Magdalena, une superbe ‘latina’ qui préfère son patron le docteur Norman Lewis, un ‘porno-psychiatre’, blanc, WASP, riche et connaissant des gens encore plus riches. Parmi ces derniers, un mécène russe n’est pas insensible aux charmes de Magdalena, pendant que Nestor enquête avec un jeune journaliste sur les tableaux que ce mécène a offert à la ville… seraient-ils des faux, et le mécène un horrible mafieux ? Par ailleurs, le chef de police est afro-américain, et le maire d’origine cubaine.

Comme on le voit, un scénario taillé sur mesure pour parler des problèmes communautaires de Miami, avec tous les excès qui sont associés à cette ville : débauche, sexe, argent-roi, corruption, violence, etc… La plupart des personnages de ce roman sont soit complètement perdus dans ce monde, soit en profitent sans aucune retenue ni morale.

Mais huit cents pages pour tout ça ? c’est certainement trop, des pages et des pages de description assez inutiles (sans parler des onomatopées) à mon goût.

Tout de même, au final, une description assez cruelle de la fin du rêve américain (one more !), version Miami 2012.

Tom Wolfe est né en 1933 aux États-Unis. Il est l’un des créateurs (avec Norman Mailer, Truman Capote, J. Didion, Hunter S. Thompson) du Nouveau journalisme. Ses premiers écrits sont souvent une critique du mode de vie américain. Il est surtout connu pour son roman « Le bûcher des vanités » (1987) porté à l’écran par Brian de Palma.

Après avoir lu

Après avoir lu  Après

Après

Deuxième livre d’Albert Camus après

Deuxième livre d’Albert Camus après  Retour à la science-fiction avec ce roman dont je ne sais plus comment j’en ai entendu parler. Toujours est-il que j’avais noté :

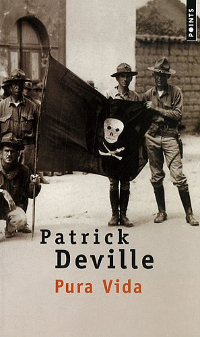

Retour à la science-fiction avec ce roman dont je ne sais plus comment j’en ai entendu parler. Toujours est-il que j’avais noté : Sous ce titre un peu mystérieux se cache un superbe roman historique. J’ai vraiment beaucoup aimé, que ce soit le sujet ou le style, et les 700 pages sont passées comme une lettre à la poste. Excellent bouquin, passionnant de bout en bout, et avec une très belle couverture en plus ! 😉

Sous ce titre un peu mystérieux se cache un superbe roman historique. J’ai vraiment beaucoup aimé, que ce soit le sujet ou le style, et les 700 pages sont passées comme une lettre à la poste. Excellent bouquin, passionnant de bout en bout, et avec une très belle couverture en plus ! 😉 On a beaucoup parlé de Gabriel Garcia Marquez lors de sa mort en avril dernier, et les ventes de « Cent ans de solitude » ont dû augmenter de manière significative. Pour ma part, je l’avais lu il y a longtemps, et j’avais beaucoup aimé, malgré la difficulté à s’y retrouver au fil des générations. 😉

On a beaucoup parlé de Gabriel Garcia Marquez lors de sa mort en avril dernier, et les ventes de « Cent ans de solitude » ont dû augmenter de manière significative. Pour ma part, je l’avais lu il y a longtemps, et j’avais beaucoup aimé, malgré la difficulté à s’y retrouver au fil des générations. 😉 Voilà un bout de temps que je m’étais promis de lire des œuvres d’Albert Camus : j’ai bien un vague souvenir du lycée avec « L’étranger », mais c’est bien loin tout ça…

Voilà un bout de temps que je m’étais promis de lire des œuvres d’Albert Camus : j’ai bien un vague souvenir du lycée avec « L’étranger », mais c’est bien loin tout ça… J’ai toujours aimé la science-fiction, et c’est toujours un plaisir d’y revenir… et avec ce genre de petit bijou encore plus ! Le roman ne date pourtant pas d’hier, paru en 1961 (1966 en France) ; mais c’est un classique, doté de deux adaptations cinématographiques (1972 puis 2002), j’y reviendrai.

J’ai toujours aimé la science-fiction, et c’est toujours un plaisir d’y revenir… et avec ce genre de petit bijou encore plus ! Le roman ne date pourtant pas d’hier, paru en 1961 (1966 en France) ; mais c’est un classique, doté de deux adaptations cinématographiques (1972 puis 2002), j’y reviendrai.