Livre conseillé par ma sœur Martine, et ce fut un excellent conseil (ce n’est pas toujours le cas, nos goûts diffèrent souvent !).

Il faut dire que l’histoire des conquistadors espagnols est un sujet que j’ai en tête depuis longtemps, notamment après avoir lu Jared Diamond (dans De l’inégalité parmi les sociétés) racontant la bataille de Cajamarca et comment Pizarro avait vaincu l’armée de l’empereur Atahualpa avec une centaine d’hommes.

Ici, il s’agit du récit (romancé certes, mais tous les faits sont vrais) de la conquête de l’empire aztèque par Hermàn Cortés. Là aussi, avec 500 hommes dont certains n’étaient que des artisans, il va renverser l’empire aztèque. C’est le récit incroyable de cette épopée que va nous raconter l’un de ces hommes, Juan de la Luna, que Cortés a placé à ses côtés comme secrétaire et gratte-papier. Au crépuscule de sa vie, il revient sur cette incroyable aventure, avec un souffle certain qui emporte le lecteur (moi en tout cas). Cette conquête reste fascinante malgré son côté sanglant. Beaucoup y trouveront la mort, et les rescapés seront à jamais marqués par la violence de l’aventure.

J’avais un à priori très négatif sur Cortés, ce récit le nuance un peu. Il était manifestement un très habile politique, un meneur d’hommes et un fin tacticien. Ensuite, l’écart culturel entre ces deux mondes, jusqu’à la façon de faire la guerre, était tellement gigantesque que cela ne pouvait que mal tourner. Si les espagnols, attirés par l’or, veulent conquérir et convertir les indiens, ces derniers avec leurs sacrifices sanglants quotidiens ne semblent pas représenter un modèle de civilisation non plus !

Le titre « Les îles de la terre ferme » vient de la situation de la capitale de l’empire : à l’arrivée des Espagnols en 1519, Tenochtitlán (Mexico) compte près de 100 000 habitants, et l’île sur laquelle se trouve la ville est reliée aux rives du lac par plusieurs chaussées surélevées qui convergent vers le centre cérémoniel, près du temple principal et de la résidence de l’empereur Moctezuma.

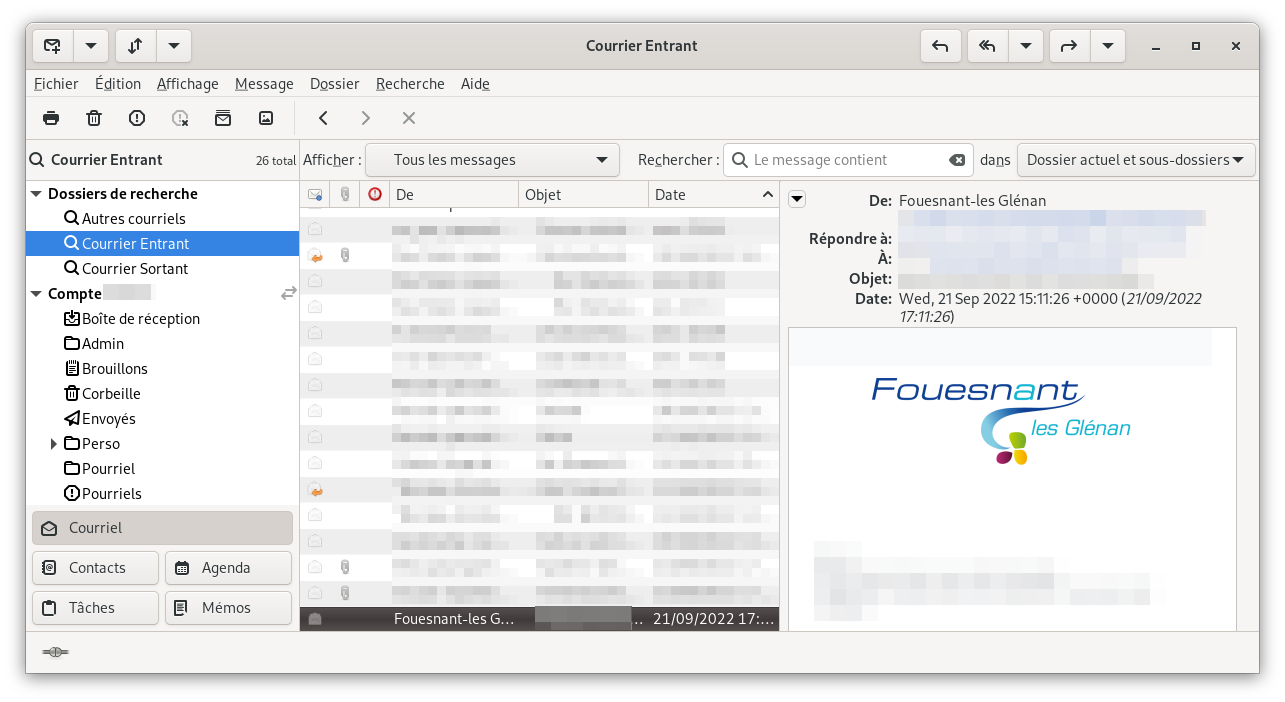

Pour mieux visualiser la situation, voilà une carte et une illustration de ce que pouvait être cette cité :

C’est assez fascinant, et on peut imaginer la surprise des conquistadors quand après des semaines de marche à travers la jungle, après avoir franchi des montagnes, ils ont aperçu cette ville… (les lacs ont été asséchés depuis, et la ville s’est bien entendu étendue).

Voilà ce que dit Cortés à Juan de la Luna qu’il appelle Innocent : :

J’ai vu tout ça. Nous l’avons fait, et on l’oubliera si je ne le raconte pas, personne ne le croira quand il le lira, mais nous l’avons fait. Traverser la mer inconnue, vaincre des armées, détruire nos navires, entrer dans cette ville, nous emparer du grand Montezuma, faire périr ses capitaines pendant qu’il est aux fers, et survivre. Ces grands faits incroyables, nous en sommes les acteurs, mais Dieu seul les préparait sur notre route. Car quels hommes oseraient imaginer tout ça ? Et quels hommes oseraient l’accomplir ? Nous, Innocent, nous. Dieu si tu veux, mais Il ne m’a rien dit, j’ai tout osé seul, et nous tous l’avons fait.

Super bouquin, j’ai vraiment aimé le récit, très prenant, avec le style bien particulier d’Innocent qui nous plonge dans l’époque, mais aussi sa franchise et sa lucidité.

Alexis Jenni, né en 1963 à Lyon, est un écrivain français (et professeur de SVT), qui a reçu le prix Goncourt en 2011 pour « l’Art français de la Guerre », son premier roman, (apparemment, les avis ont été mitigés sur ce prix). « La Conquête des îles de la Terre Ferme » est écrit en 2017, et a reçu le prix du roman historique en 2018 à Blois.