Comme il est toujours préférable de lire les grands auteurs pour se faire sa propre idée plutôt que d’écouter (puis répéter ?) ce qu’un autre en a dit… j’ai voulu lire celui-ci.

Comme il est toujours préférable de lire les grands auteurs pour se faire sa propre idée plutôt que d’écouter (puis répéter ?) ce qu’un autre en a dit… j’ai voulu lire celui-ci.

Avant de lire cet essai, Jean-Jacques Rousseau se résumait pour moi à la question : « l’homme naît-il bon ou mauvais ? » à laquelle il avait répondu par le premier choix… et bien souvent celui qui en parlait de nos jours laissait entendre que Rousseau s’était trompé.

Il le dit d’ailleurs beaucoup mieux dans la lettre à Philopolis (en annexe) :

Remarquez au reste que dans cette affaire je suis toujours le monstre qui soutient que l’homme est naturellement bon, et que mes adversaires sont toujours les honnêtes gens qui, à l’édification publique, s’efforcent de prouver que la nature n’a fait que des scélérats.

En fait, ce n’est pas vraiment ça que j’en retiens : c’est plutôt une sévère critique de la société (ou de l’État, du gouvernement) qui entretient l’inégalité, favorise la corruption, bride la liberté… et ce de manière quasi inévitable. Ce que dit Rousseau sur la société n’a d’ailleurs pas pris une ride.

On ne peut pas en dire autant de son propos sur l’homme « naturel » ou « sauvage », mais dans les deux cas l’effort de démonstration et de raisonnement est impressionnant. Sans oublier la construction des phrases, superbe.

Il faut dire qu’à l’époque, la science en était à ses balbutiements, la connaissance du monde partielle, et qu’aujourd’hui on en sait beaucoup plus sur à peu près tous les sujets abordés. D’un autre côté, si les hommes « sauvages » ont été largement étudiés (lire Tristes tropiques de Claude Lévi-Strauss par exemple — qui parle d’ailleurs de Rousseau), ils ont également disparu, éliminés par notre civilisation : la boucle est bouclée.

Continuer la lecture… Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes – Jean-Jacques Rousseau →

Visite de La Rochelle pour notre premier jour en Charentes. Le matin, le temps est gris et la ville aussi… heureusement, le soleil percera l’après-midi, rendant la ville plus belle.

Visite de La Rochelle pour notre premier jour en Charentes. Le matin, le temps est gris et la ville aussi… heureusement, le soleil percera l’après-midi, rendant la ville plus belle.

Comme il est toujours préférable de lire les grands auteurs pour se faire sa propre idée plutôt que d’écouter (puis répéter ?) ce qu’un autre en a dit… j’ai voulu lire celui-ci.

Comme il est toujours préférable de lire les grands auteurs pour se faire sa propre idée plutôt que d’écouter (puis répéter ?) ce qu’un autre en a dit… j’ai voulu lire celui-ci.

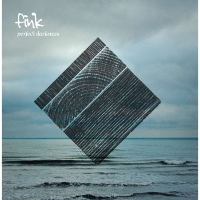

J’avais découvert Fink à One Shot Note, en 2008 (voir cet

J’avais découvert Fink à One Shot Note, en 2008 (voir cet