C’est peut-être le chef-d’œuvre de Flaubert, mais si j’ai eu envie de lire ce livre, c’est plutôt après avoir entendu que l’auteur avait choisit de dresser un tableau de l’époque et des évènements historiques qui s’y rattachent. Or l’histoire se passe entre 1840 et 1851, époque agitée où la monarchie, la république et l’empire se disputent le pouvoir.

C’est peut-être le chef-d’œuvre de Flaubert, mais si j’ai eu envie de lire ce livre, c’est plutôt après avoir entendu que l’auteur avait choisit de dresser un tableau de l’époque et des évènements historiques qui s’y rattachent. Or l’histoire se passe entre 1840 et 1851, époque agitée où la monarchie, la république et l’empire se disputent le pouvoir.

Nous allons donc suivre les aventures de Frédéric Moreau, jeune provincial petit-bourgeois venant faire ses études à Paris, et tombant éperdument amoureux de Marie Arnoux, femme d’un riche (et retors) commerçant. S’il est parfois sympathique par son idéalisme, le jeune Frédéric lasse vite par ses errements affectifs et son inactivité chronique : sa seule réelle occupation sera finalement de dilapider son héritage, de manière plus ou moins stupide.

Les personnages qui l’entourent sont assez caricaturaux, représentant chacun un trait de l’époque : bourgeois, ancienne noblesse, courtisanes, artiste, républicain… le seul sympa, finalement, c’est Dussardier, un simple commis qui d’ailleurs ne finira pas l’histoire. Pour la plupart, leur seul intérêt est l’argent, et pour ceux qui ont des opinions politiques, ce ne sont que prétextes à discussions dans les salons.

Concernant le côté historique, c’est effectivement plein de référence à la grande Histoire, à tel point que cette édition fourmille de notes de bas de page, certes très intéressantes pour un historien, mais qui me sont apparues un peu perturbatrices pour suivre le récit lui-même. Flaubert s’est attaché de manière presque maladive à la suivre dans sa chronologie, j’aurai préféré qu’il la décrive avec un peu de recul. La révolution de 1848, qui n’est d’ailleurs pour Frédéric qu’un « spectacle », fait effectivement plus partie du décor qu’autre chose.

Ce roman annonce parait-il le roman contemporain : peut-être pour un spécialiste de la littérature ? Bref, n’étant ni historien ni professeur de littérature, et même si c’est très bien écrit, ce roman de 600 pages m’a finalement plutôt ennuyé.

Le seul intérêt est la description du milieu petit-bourgeois de cette époque et de la bêtise humaine, mais ça on connait déjà ! Mais peut-être est-ce là où Flaubert excelle après tout ? Comme on peut le lire dans la préface :

L’Art ne doit servir de chaire à aucune doctrine sous peine de se déchoir ! On fausse toujours la réalité quand on veut l’amener à une conclusion (…) Et puis, est-ce avec des fictions qu’on veut parvenir à découvrir la vérité ? L’histoire, l’histoire, et l’histoire naturelle ! (…) Observons, tout est là. Et après des siècles d’études il sera peut-être donné à quelqu’un de faire la synthèse. La rage de vouloir conclure est une des manies les plus funestes et les plus stériles qui appartiennent à l’humanité. Chaque religion, chaque philosophie a prétendu avoir Dieu à elle, toiser l’infini et connaître la recette du bonheur. Quel orgueil et quel néant ! Je vois au contraire que les plus grands génies et les plus grandes œuvres n’ont jamais conclu. Homère, Shakespeare, Goethe, tous les fils aînés de Dieu (comme dit Michelet) se sont bien gardés de faire autre chose que représenter (lettre à Mlle Leroyer de Chantepie, 23 octobre 1863).

Je ne suis pas certain d’être d’accord avec ça : on peut donner son opinion sans pour autant porter un jugement. Et les « fils aînés de Dieu » choisissaient des personnages un peu plus intéressants que Frédéric Moreau ! Serait-ce lié au côté autobiographique de l’œuvre ? 😉

Gustave Flaubert est né à Rouen en 1821 et meurt en 1880. Admirateur de Balzac, il s’inscrit dans la lignée du roman réaliste. Il a vécu une vie assez mondaine, et n’a pas vraiment connu le succès de son vivant, même s’il était très estimé par ses pairs (Zola, Daudet, Maupassant).

Voilà un tout petit livre, une dizaine de pages, et donc d’une épaisseur propre à le rendre invisible dans une bibliothèque. Si le texte est bref, il est également profondément triste (ou devrais-je dire profond et triste ?).

Voilà un tout petit livre, une dizaine de pages, et donc d’une épaisseur propre à le rendre invisible dans une bibliothèque. Si le texte est bref, il est également profondément triste (ou devrais-je dire profond et triste ?). Après avoir écouté Michel Onfray l’année dernière nous conter l’histoire et la philosophie de Nietzsche, je me suis lancé dans la lecture de l’un de ses ouvrages, « Par-delà bien et mal ». Pour une première lecture d’un philosophe, ce petit bouquin de 200 pages en Folio essai me paraissait abordable.

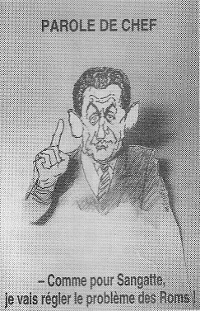

Après avoir écouté Michel Onfray l’année dernière nous conter l’histoire et la philosophie de Nietzsche, je me suis lancé dans la lecture de l’un de ses ouvrages, « Par-delà bien et mal ». Pour une première lecture d’un philosophe, ce petit bouquin de 200 pages en Folio essai me paraissait abordable. Je ne fais pas souvent d’articles directement sur la politique gouvernementale (à part les dessins du Canard !), mais je dois dire que là, durant ce joli mois d’août, on est en droit de se poser des questions.

Je ne fais pas souvent d’articles directement sur la politique gouvernementale (à part les dessins du Canard !), mais je dois dire que là, durant ce joli mois d’août, on est en droit de se poser des questions.

Dernier roman de Gérard Mordillat, paru en 2008, et le premier que je lis de cet auteur. Une histoire très contemporaine, puisqu’il s’agit d’une fermeture d’usine, avec tous les ingrédients auxquels nous sommes malheureusement habitués : spéculateurs, banquiers et politiques sans scrupules œuvrant main dans la main pour leur plus grand profit, qu’il soit financier ou mené par l’ambition personnelle.

Dernier roman de Gérard Mordillat, paru en 2008, et le premier que je lis de cet auteur. Une histoire très contemporaine, puisqu’il s’agit d’une fermeture d’usine, avec tous les ingrédients auxquels nous sommes malheureusement habitués : spéculateurs, banquiers et politiques sans scrupules œuvrant main dans la main pour leur plus grand profit, qu’il soit financier ou mené par l’ambition personnelle. Entendu vendredi dernier sur France Culture, dans « Les matins d’été », juste avant le journal de 8H : en partenariat avec l’INA, retour sur «

Entendu vendredi dernier sur France Culture, dans « Les matins d’été », juste avant le journal de 8H : en partenariat avec l’INA, retour sur «