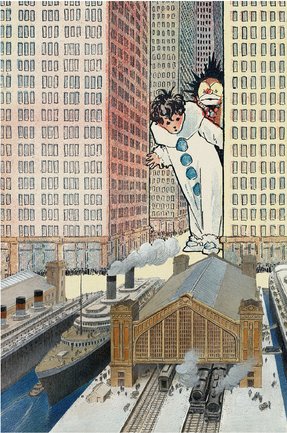

C’était au mois d’août, je suis allé à Cherbourg pour voir l’exposition consacrée à Winsor McCay, père de la bande dessinée américaine, connu pour son personnage de Little Nemo.

C’était au mois d’août, je suis allé à Cherbourg pour voir l’exposition consacrée à Winsor McCay, père de la bande dessinée américaine, connu pour son personnage de Little Nemo.

J’avais des souvenirs d’enfance de ces planches de B.D. qui se terminaient toujours par le petit Nemo qui tombait de son lit ou se réveillait… Auparavant, Litlle Nemo nous avait emporté dans les mondes imaginaires de ses rêves.

Impossible par contre de me rappeler où je les découvrais : était-ce directement dans les albums, ou dans une revue publiant une page ? Je me suis renseigné à la librairie, aujourd’hui, on ne trouve qu’un gros (33x45cm) et magnifique volume à 60€, en anglais… Bel objet certes, mais il faut trouver où le mettre !

Revenons à l’exposition : j’y ai passé l’après-midi, c’était un plaisir de lire toutes ces planches, même en anglais : le vocabulaire est assez simple, et facile à comprendre.

Mais j’ai surtout beaucoup appris sur Winsor McCay, le créateur du personnage. Né en 1869 au Canada (même s’il y a quelques incertitudes), il passe son enfance à Spring Lake, Michigan, dans un milieu rural et plutôt modeste :

Je dessinais partout et tout le temps. Je dessinais sur les palissades, des tableaux noirs, des bouts de papier, des morceaux d’ardoise, des murs de grange. Je ne pouvais tout simplement pas m’arrêter.

Il déserte l’école pour aller à un parc d’attractions qui l’attire, « Wonderland » (qui influencera son monde imaginaire). C’est là qu’il commence à vendre des portraits ou des caricatures, et qu’il perfectionne sa technique. Il étudie alors la perspective auprès de John Goodison, un professeur de dessin qui réunit autour de lui six jeunes gens, dans le but « d’expérimenter sur des cobayes une nouvelle façon d’enseigner la perspective ». Goodison déclarera à propos de McCay :

Si ce jeune homme ne fume pas trop de cigarettes, le monde va entendre parler de lui. Il a absorbé tout mon enseignement.

En 1898, il va travailler pour un journal local. D’abord par des dessins d’humour ou des fresques patriotiques, où il en profite pour améliorer ses techniques et son style. En 1903 il s’installe à New-York et rejoint le New York Herald. Il réalise les premières pages avec les « Tales of the Jungle Imps » ; suivront bientôt « Little Sammy Sneeze » (Petit Sammy éternue), « The Story of Hungry Henrietta » (Henriette l’affamée) et « A Pilgrim’s Progress by Mister Bunion », l’histoire d’un malheureux personnage qui ne réussit jamais à se débarrasser de sa valise…

Vient ensuite les « Dreams of the Rarebit Fiend » (Cauchemars de l’amateur de fondue au Chester) dont McCay dessinera plus de 900 pages. Première de ses œuvres à explorer le monde des rêves. C’est en 1905 qu’il crée son personnage de Little Nemo ! Son rythme de travail est impressionnant, dix-huit heures par jour parfois, livrant en plus de la page de Little Nemo, une demi-page des « Cauchemars » et d’autres illustrations chaque semaine.

Il va concevoir les cases comme les fragments d’une entité plus vaste : la planche, et inventera beaucoup de choses sur le sujet : avant lui, les BD de journaux étaient les fameux comic strip, une série de quelques cases disposées en bande horizontale. Son utilisation de la couleur (qui apparaît dans la presse à cette époque) sera aussi novatrice. Little Nemo rencontrera un succès considérable, sera traduit en sept langues. Une comédie musicale est même montée à Broadway, puis parcourra le pays !

McCay ne va pas s’arrêter là : il va devenir l’un des pionniers du dessin animé ! Il commence par dessiner l’un de ses personnages, faisant apparaître le visage de Flip à l’écran : « Watch me move », annonce-t-il… Puis Nemo et ses compagnons apparaissent et se déforment en tous sens… À l’époque, les spectateurs sont persuadés qu’il ne s’agit pas de dessins, mais de photographies de vrais enfants, truquées selon un procédé spécial. Pour les convaincre, il fit un deuxième film, représentant un moustique ridicule, intitulé « How a mosquito operates ». Le public pensa qu’il s’agissait d’une sorte de marionnette manipulée par des fils invisibles !! Le troisième essai fût le bon :

J’y parvins en en dessinant ma fameuse Gertie, le monstre préhistorique dont le modèle a vécu il y a quelque treize millions d’années. Je lui fis dévorer les rochers, arracher un arbre et jeter un éléphant à l’eau. Gertie buvait aussi un lac entier jusqu’à la dernière goutte, se couchait et se balançait à mes commandements, que je ponctuais, sur la scène, de grands coups de fouets. Cette fois les gens étaient enfin convaincus qu’il avaient sous les yeux des images dessinées à la main.

On peut voir quelques-unes de ces animations sur la page wikipedia, ainsi que « Le naufrage du Lusitania » (bteau anglais coulé par les allemands en 1915), un court-métrage de douze minutes qu’il réalisa en 1918, soit le plus long film d’animation de l’époque.

Le 26 juillet 1934, Winsor McCay pousse un cri : « Ma main droite… C’est fini, fini ! ». Et de fait, il ne survit que quelques heures à sa main paralysée. Le lendemain, l’Herald Tribune publie, en même temps que le dessin qu’il n’a pu achever, les témoignages admiratifs des principaux dessinateurs du pays.

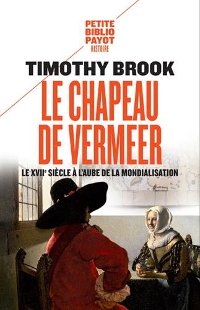

C’est à la radio que j’ai entendu parlé de ce livre. L’auteur était l’invité de « La fabrique de l’histoire » sur France Culture. Je l’ai trouvé passionnant, et cela m’a donné envie de lire son livre, « Le chapeau de Vermeer », qui raconte le début de la mondialisation au XVIIème siècle.

C’est à la radio que j’ai entendu parlé de ce livre. L’auteur était l’invité de « La fabrique de l’histoire » sur France Culture. Je l’ai trouvé passionnant, et cela m’a donné envie de lire son livre, « Le chapeau de Vermeer », qui raconte le début de la mondialisation au XVIIème siècle. Ce livre était mentionné par Bertrand Tavernier dans la postface de

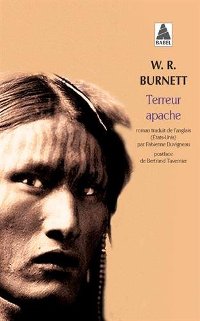

Ce livre était mentionné par Bertrand Tavernier dans la postface de  C’était pendant l’émission littéraire « 21 centimètres » sur Canal qu’un journaliste recommandait ce bouquin : vie incroyable de cet Arsène Lupin des temps moderne, style haletant de l’auteur…

C’était pendant l’émission littéraire « 21 centimètres » sur Canal qu’un journaliste recommandait ce bouquin : vie incroyable de cet Arsène Lupin des temps moderne, style haletant de l’auteur…

Je croyais avoir loupé ce film dont j’avais entendu parlé en bien à la radio ; et puis non, il passait encore hier au TNB de Rennes. J’y suis donc allé, sans savoir grand chose du film si ce n’est que c’était à propos d’un voyage ; en fait, nous sommes à mi-chemin entre le film et le documentaire.

Je croyais avoir loupé ce film dont j’avais entendu parlé en bien à la radio ; et puis non, il passait encore hier au TNB de Rennes. J’y suis donc allé, sans savoir grand chose du film si ce n’est que c’était à propos d’un voyage ; en fait, nous sommes à mi-chemin entre le film et le documentaire. C’était sur France Culture,

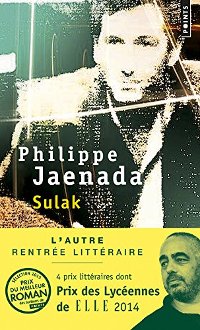

C’était sur France Culture,  Encore un livre que j’ai laissé tomber après une cinquantaine de page. Ça fait deux à suivre après celui de

Encore un livre que j’ai laissé tomber après une cinquantaine de page. Ça fait deux à suivre après celui de  Voilà un livre dont j’ai arrêté la lecture au bout d’une cinquantaine de pages : trop ardu pour moi, pensée trop complexe ! Pourtant le sujet est très intéressant, et j’ai fait des efforts, mais vraiment… Et je ne parle pas des mots en grec non traduits, des citations latines qui le sont parfois mais pas toujours (merci !), etc…

Voilà un livre dont j’ai arrêté la lecture au bout d’une cinquantaine de pages : trop ardu pour moi, pensée trop complexe ! Pourtant le sujet est très intéressant, et j’ai fait des efforts, mais vraiment… Et je ne parle pas des mots en grec non traduits, des citations latines qui le sont parfois mais pas toujours (merci !), etc… Et voilà donc le troisième et dernier roman faisant partie de la série « The Big Sky ». Certainement le plus sombre des trois ! Peut-être parce que Guthrie l’a écrit plus de trente ans après les deux premiers, à l’âge de quatre-vingts ans.

Et voilà donc le troisième et dernier roman faisant partie de la série « The Big Sky ». Certainement le plus sombre des trois ! Peut-être parce que Guthrie l’a écrit plus de trente ans après les deux premiers, à l’âge de quatre-vingts ans.