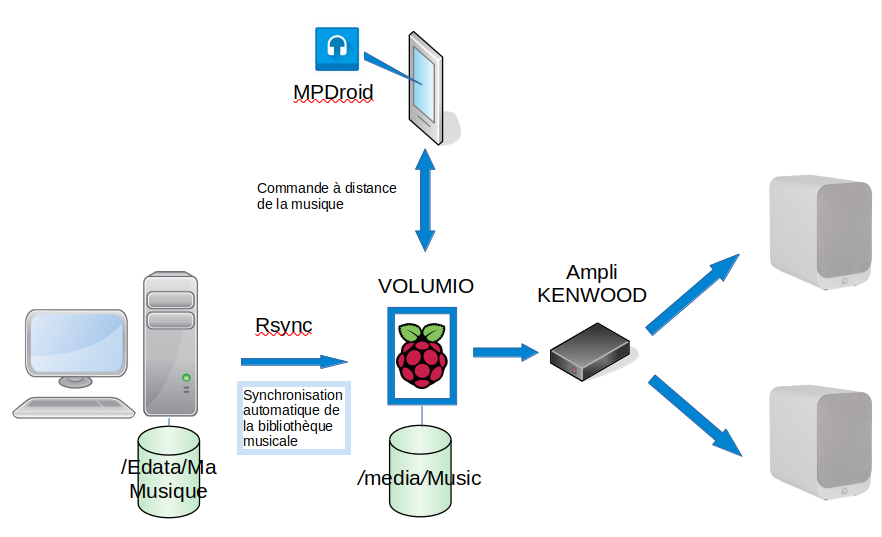

J’en avais parlé lors de l’installation de Volumio sur mon Raspberry, je pouvais aussi utiliser ce dernier pour d’autres choses, plutôt que de le laisser dédié à Volumio.

J’ai donc pensé à Pi-hole, une solution dont on dit du bien pour bloquer les publicités au niveau du réseau local (donc pour tous les appareils de la maison), qui agit au niveau des requêtes DNS, avec un système de « Adlists ».

Pi-hole va devenir votre serveur DNS, et comme il possède une liste de sites utilisés pour afficher la publicité, vous traquer, etc… Pi-hole va stopper ces requêtes, et faire suivre toutes les autres au DNS que vous choisirez pendant l’installation (les « upstream DNS »). C’est simple et efficace semble-t-il, et leur slogan est « Pihole, un trou noir pour les publicités ».

Autant vous le dire tout de suite, ça a été un peu plus compliqué que prévu ! Essentiellement parce que Volumio est fourni avec une version de Raspbian (v8 Jessie) qui commence à dater un peu et sur laquelle Pi-hole n’est pas supporté. Et comme les choses évoluent vite, je précise que cet article est basé sur Pi-Hole version 5.1.2 et Volumio version 2.779.

Il y a bien une variable PIHOLE_SKIP_OS_CHECK disponible et dont j’espérais qu’elle réglerait facilement le problème, mais l’installation échoue malgré tout avec des problèmes de dépendance qu’il faudra supprimer.

Une fois l’installation réussie, j’ai eu un petit problème de configuration réseau à résoudre pour que Pi-hole fonctionne. Et quand enfin Pi-hole était opérationnel, c’est Volumio qui ne marchait plus à cause d’une mise à jour du daemon MPD !

Tout a fini par rentrer dans l’ordre, voilà donc le détail de cette installation peu respectueuse des règles de l’art (!). Disons que cela fonctionne, mais il serait bon que Volumio sorte une version sur Raspbian 10 « Buster », cela simplifierait beaucoup les choses (c’est dans les tuyaux apparemment, mais ça n’avance pas vraiment).