Quoi de mieux qu’un format BD pour expliquer quelque chose à priori d’aride et compliqué ?

Quoi de mieux qu’un format BD pour expliquer quelque chose à priori d’aride et compliqué ?

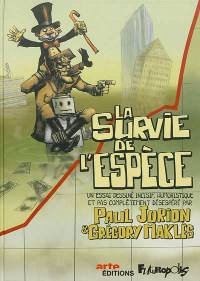

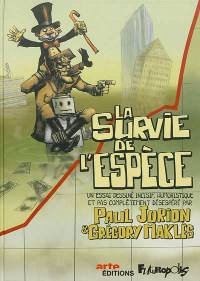

La survie de l’espèce (Futuropolis-Arte), c’est le capitalisme expliqué à toutes et à tous, de 7 à 77 ans, et c’est Paul Jorion qui s’y colle pour les textes, avec Grégory Maklès pour les dessins.

Autant vous le dire tout de suite, c’est une vraie réussite !

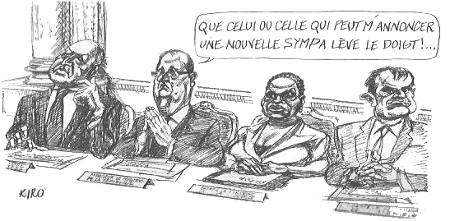

Comme toute bonne BD, on la dévore avec délice ; « essai dessiné incisif, humoristique » indique la couverture… c’est même cinglant parfois, le rire est à double tranchant !

La violence du système y est démontrée de façon éclatante, avec beaucoup d’intelligence et d’humour. Les dessins de Grégory Malkès, bourrés de références, la sobriété volontaire des couleurs, sont en parfaite symbiose avec le ton du texte…

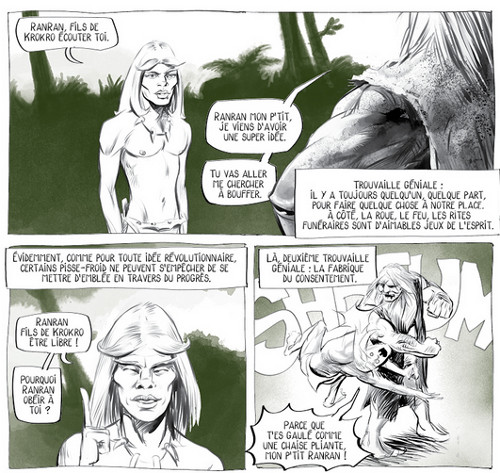

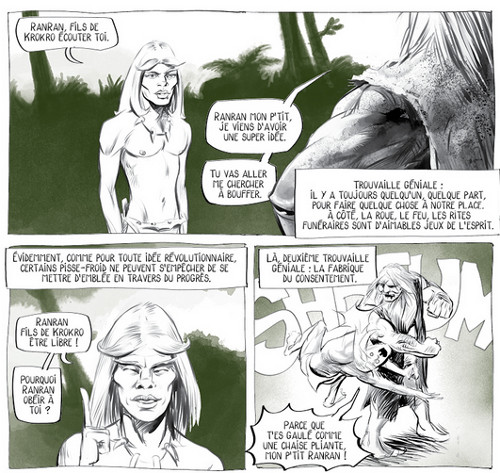

Car si le sujet est sérieux, la démonstration ne quitte pas son ton une seconde ; il ne s’agit pas d’apitoyer le lecteur, plutôt de le réveiller. Première partie : la fabrication du consentement, et le surplus qui en résulte, en partant des origines :

Et ce surplus, il faut le partager, vient alors le jeu du Partage du Surplus :

RÈGLE DU JEU : LE BUT DU JEU DU PARTAGE DU SURPLUS EST DE PARTAGER LE SURPLUS LE MOINS POSSIBLE (EN TOUTE CIVILITÉ BIEN SÛR)

La deuxième partie s’intitule : Ce qu’il advient du surplus et la troisième et dernière : Le démenti par les faits… je vous laisse imaginer de quoi il retourne.

Le texte n’a rien à envier aux dessins :

Notez que le terme « demandeur d’emploi » reflète seulement le point de vue administratif. Si vous demandez à l’administration de faire un truc, vous êtes un demandeur (l’Administration est polie). Mais sur le marché de l’emploi, on devrait plutôt dire que Judith est une offreuse de travail, car elle offre sa capacité de travail à l’humanité. L’humanité n’est pas forcément intéressée. Et pour cause : grâce aux machines, l’humanité a de moins en moins besoin de travail. C’est un de ces problèmes complexes qu’il est plus simple de résoudre en décrétant que c’est la faute à quelqu’un. Dans le cadre de la compétition permanente, malheur au perdant… Outre le fait que ça élimine en priorité ceux qu’on estime être les moins utiles, ça incite ceux qui restent, quand on le leur demande gentiment, à courir plus vite.

Paul Jorion termine heureusement par une belle anecdote au ton optimiste, faites d’espoir dans la jeunesse. Une BD à lire, véritable ovni sur le sujet. À faire lire à ses enfants, à prêter à ses amis, ou mieux encore à leur offrir…

Paul Jorion, né le 22 juillet 1962 à Bruxelles, est un chercheur en sciences sociales, ayant fait usage des mathématiques dans de nombreux champs disciplinaires. Docteur en sciences sociales de l’université libre de Bruxelles, diplômé en sociologie et anthropologie sociale, il a enseigné dans plusieurs grandes universités, et travaillé aux Nations-Unies sur des projets de développements en Afrique.

Il a également travaillé dans le milieu bancaire américain en tant que spécialiste de la formation des prix, ayant préalablement été trader sur le marché des futures dans une banque française.

Son blog est très un bon endroit pour se renseigner sur la crise. On peut aussi y trouver quelques planches complètes de La survie de l’espèce, comme celle de cet article.

Le titre de l’album est clair : il s’agit d’un hommage de Rodolphe Burger au groupe mythique des années 60, créé par Lou Reed et John Cale, puis produit par Andy Warhol.

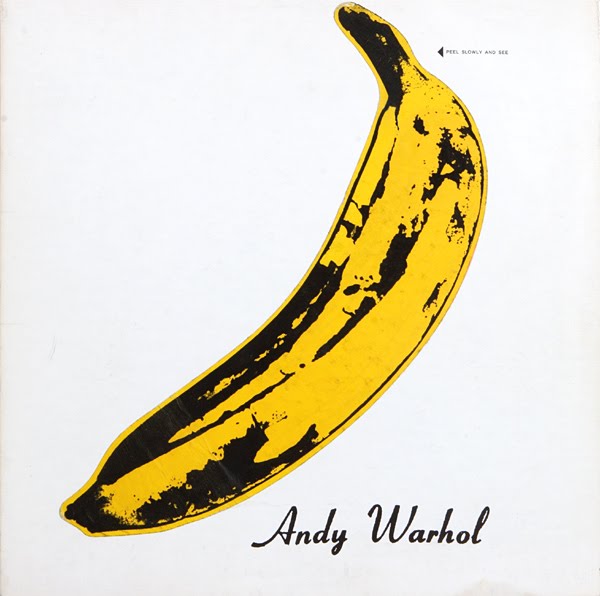

Le titre de l’album est clair : il s’agit d’un hommage de Rodolphe Burger au groupe mythique des années 60, créé par Lou Reed et John Cale, puis produit par Andy Warhol. Alors si vous aimez le Velvet Underground, vous devriez apprécier ce disque, dont la plupart des morceaux viennent de l’album « The Velvet Underground & Nico », à la fameuse pochette réalisée par Andy Warhol et représentant une banane.

Alors si vous aimez le Velvet Underground, vous devriez apprécier ce disque, dont la plupart des morceaux viennent de l’album « The Velvet Underground & Nico », à la fameuse pochette réalisée par Andy Warhol et représentant une banane.

Coup de cœur du libraire, et je me suis laissé convaincre : au Moyen-Âge, en Estonie, l’histoire d’un monde ancien qui disparaît, quand les hommes vivaient dans la forêt et commandaient aux animaux grâce à la langue des serpents… Et puis la civilisation chrétienne arrive, les familles quittent peu à peu la forêt pour cultiver les terres du Seigneur des lieux, adhèrent à la nouvelle religion, reniant par la même occasion le monde païen d’où ils venaient.

Coup de cœur du libraire, et je me suis laissé convaincre : au Moyen-Âge, en Estonie, l’histoire d’un monde ancien qui disparaît, quand les hommes vivaient dans la forêt et commandaient aux animaux grâce à la langue des serpents… Et puis la civilisation chrétienne arrive, les familles quittent peu à peu la forêt pour cultiver les terres du Seigneur des lieux, adhèrent à la nouvelle religion, reniant par la même occasion le monde païen d’où ils venaient.

C’est à la la suite d’une critique enthousiaste de Nicolas Demorand que j’ai acheté ce livre : « immense écrivain américain… ruminations sur l’époque : l’anti-communisme, la culture pop américaine… c’est formidable quand un écrivain se met à faire du journalisme…un monstre sacré de la littérature américaine. ».

C’est à la la suite d’une critique enthousiaste de Nicolas Demorand que j’ai acheté ce livre : « immense écrivain américain… ruminations sur l’époque : l’anti-communisme, la culture pop américaine… c’est formidable quand un écrivain se met à faire du journalisme…un monstre sacré de la littérature américaine. ».