J’ai entendu parler de ce livre sur le site dickien.fr, qui traite de l’actualité « dickienne », et française de préférence. Un très bon site pour les fans de Philip K. Dick !

J’ai entendu parler de ce livre sur le site dickien.fr, qui traite de l’actualité « dickienne », et française de préférence. Un très bon site pour les fans de Philip K. Dick !

Car Rosa Montero nous livre un roman où le personnage principal est un réplicant, faisant ainsi référence au roman de Philip K. Dick « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques », ou à son adaptation cinématographique « Blade Runner » de Ridley Scott.

Un réplicant est un androïde très évolué, si proche de l’humain qu’il est difficile de les différencier (il éprouve des sentiments, a des souvenirs d’enfance, toutefois implantés…), à ceci près que leur durée de vie est volontairement limitée dans le temps, ce qui amène le réplicant à se poser des questions existentielles, voir à se rebeller : c’est le thème du roman de Philip K. Dick.

Dans ce roman, pas de rébellion, mais un décompte quotidien morbide chaque matin du nombre de jours restant à vivre pour Bruna Husky, réplicante de combat reconvertie en détective privée dans un monde futuriste guère réjouissant (une dystopie).

Avec ces références, j’ai donc entamé ce livre avec un à-priori positif.

Nous sommes en 2109, les planètes du système solaire sont l’objet d’exploitation géologique en utilisant des réplicants, la téléportation ayant permis de s’affranchir des espaces intersidéraux (à quelque risque près : une mutation génétique peut survenir si l’on en abuse !) ; des guerres de territoires, déclenchées depuis la terre, ont eu lieu sur ces planètes par réplicants (de combat) interposés.

Il y a de très bonnes idées dans le roman, comme les « archives centrales des États-Unis de la Terre », que contrôle Yiannis, un ami de Bruna : elles permettent de prendre connaissance de l’histoire de l’humanité, et de voir que ces archives comportent des altérations mystérieuses (un peu comme dans 1984 où il s’agit de « réécrire l’Histoire ») dont le but est d’amener les humains à se dresser contre les réplicants. Et quand plusieurs « reps » se suicident après avoir tué des humains, la tension monte d’un cran entre les communautés. Qui se cache derrière cette manipulation ?

Hélas, j’ai assez vite été déçu, d’abord par le personnage de Bruna Husky, vraiment peu crédible en détective, et qui préfère une bonne cuite le soir que de vraiment enquêter ; même comme androïde de combat, elle ne tient pas la route… Heureusement que ses amis sont là pour faire le boulot, elle reste totalement passive et semble plutôt subir les événements. Puis par le déroulement de l’intrigue, du niveau d’un polar moyen, avec une fin qui semble bâclée ! Dommage, il y avait sans doute mieux à faire…

Le titre de ce livre vient de la dernière réplique du réplicant dans Blade Runner :

J’ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. De grands navire en feu surgissant de l’épaule d’Orion. J’ai vu des rayons fabuleux, des rayons c briller dans l’ombre de la porte de Tannhäuser. Tous ces moments se perdront dans l’oubli comme des larmes sous la pluie. Il est temps de mourir.

Rosa Montero, née en 1951 à Madrid, est une romancière et journaliste espagnole. Pour les fans, une suite des aventures de Bruna Husky est sortie : « Le poids du cœur ».

Récemment, F-Droid m’a proposé plusieurs mises à jour, dont DAVdroid, l’application qui me permet de synchroniser mes contacts et mes agendas entre le PC et le smartphone (via un serveur Baikal, voir cet article).

Récemment, F-Droid m’a proposé plusieurs mises à jour, dont DAVdroid, l’application qui me permet de synchroniser mes contacts et mes agendas entre le PC et le smartphone (via un serveur Baikal, voir cet article).

J’avais entendu parler de ce projet de film (hélas non concrétisé) lors d’un reportage sur Arte à la mort de Jean Giraud alias Gir alias Moebius (voir cet

J’avais entendu parler de ce projet de film (hélas non concrétisé) lors d’un reportage sur Arte à la mort de Jean Giraud alias Gir alias Moebius (voir cet  J’ai entendu parler de ce livre sur le site

J’ai entendu parler de ce livre sur le site  Un film qui se passe en Bretagne, réalisée par une bretonne qui s’appelle Breton, difficile de ne pas y aller !

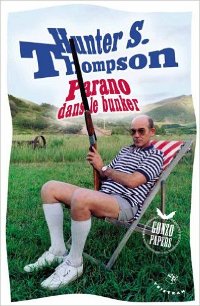

Un film qui se passe en Bretagne, réalisée par une bretonne qui s’appelle Breton, difficile de ne pas y aller ! Voilà la deuxième partie des « Gonzo papers » (les « tables de la loi » du journalisme gonzo !), publié par les éditions Tristram. Avec ce livre, j’aurai lu tout ce qu’ils ont publiés sur Hunter S. Thompson (voir la liste en fin d’article). Merci à eux pour ces publications…

Voilà la deuxième partie des « Gonzo papers » (les « tables de la loi » du journalisme gonzo !), publié par les éditions Tristram. Avec ce livre, j’aurai lu tout ce qu’ils ont publiés sur Hunter S. Thompson (voir la liste en fin d’article). Merci à eux pour ces publications… Je ne peux que vous encourager à aller voir ce documentaire, j’y ai passé un très bon moment, et je n’étais manifestement pas le seul dans la salle : applaudissements à la fin de la projection, et de nombreux rires pendant. Jubilatoire !

Je ne peux que vous encourager à aller voir ce documentaire, j’y ai passé un très bon moment, et je n’étais manifestement pas le seul dans la salle : applaudissements à la fin de la projection, et de nombreux rires pendant. Jubilatoire ! Depuis que j’ai activé l’application « Cloud Station » sur la baie Synology, j’ai la possibilité de synchroniser certains fichiers de manière à ce qu’ils soient accessibles à la fois du PC et du smartphone.

Depuis que j’ai activé l’application « Cloud Station » sur la baie Synology, j’ai la possibilité de synchroniser certains fichiers de manière à ce qu’ils soient accessibles à la fois du PC et du smartphone.