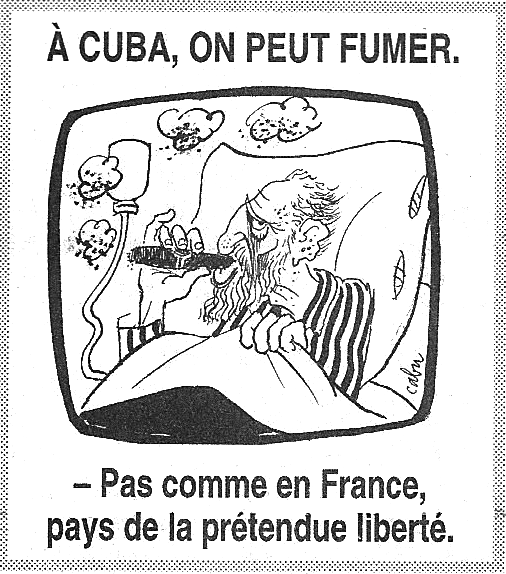

« Le Canard enchaîné » – mercredi 16 janvier 2007

« Le Canard enchaîné » – mercredi 16 janvier 2007

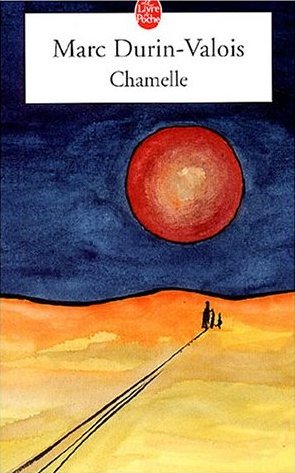

Un véritable petit bijou, ce livre. Petit par la taille, mais l’histoire qu’il raconte vous accroche vite. Quelque part dans le tiers monde (peu importe, en fait) les habitants d’un village doivent migrer, car la sécheresse est là. Mais où aller ? d’un côté le désert, de l’autre la guerre, au sud tout est déjà sec. Ces gens n’ont rien, leur seule richesse consiste en quelques animaux… La famille que l’on va suivre a une chamelle et quelques chèvres. Ils partiront avec une autre famille vers l’Est, vers le désert.

Un véritable petit bijou, ce livre. Petit par la taille, mais l’histoire qu’il raconte vous accroche vite. Quelque part dans le tiers monde (peu importe, en fait) les habitants d’un village doivent migrer, car la sécheresse est là. Mais où aller ? d’un côté le désert, de l’autre la guerre, au sud tout est déjà sec. Ces gens n’ont rien, leur seule richesse consiste en quelques animaux… La famille que l’on va suivre a une chamelle et quelques chèvres. Ils partiront avec une autre famille vers l’Est, vers le désert.

C’est une plongée dans un monde dur, cruel, où chacun cherche avant tout à sauver sa peau. Les rencontres avec les militaires sont terribles. La nature n’est pas en reste et ne pardonne rien non plus. Une histoire implacable, mais belle.

Dans leur errance, ils croisent à un moment un véhicule humanitaire. Eux cherchent à localiser le gros de la troupe de réfugiés. La famille est seule, perdue dans le désert. Extrait :

Le visage de la femme blanche frémit. Mais c’est une compassion trop ambitieuse qui nous traverse et part bien au-delà de nous, vers une montagne sombre dont nous ne sommes que la part infime. Et, par effet de boucle, l’ampleur de la tâche la ramène indéfiniment à elle, comme si la montagne ne lui renvoyait au fond que son propre reflet marqué de la même compassion figée et impuissante.

Renseignements pris, ils leur laissent quelques bouteilles d’eau, et reprennent leur recherche, abandonnant la famille sans plus de manières.

Elle passe devant nous, affairée, penchée sur une carte, sans nous accorder un regard, sans prêter attention à nos mines concentrées, nos appels sans mots ni sons. Elle se projette déjà là-bas, quelque part dans les sables, auprès d’une très grande foule de nécessiteux. Elle n’est pas venue pour sauver des existences, mais quelque chose d’infiniment plus noble et d’abstrait, la vie. Pour cela, deux vaut mieux qu’un, cent que dix, mille que cent. La loi des chiffres fait que Mouna, moi et les enfants ne sommes qu’un échantillon de misère. Une raclure de la vie.

Nous sommes seuls à nouveau.

Le silence, le soleil. La fournaise.

Ce livre a obtenu plusieurs prix en 2003. Il les mérite sans aucun doute. Le texte est très beau, les mots simples, on partage leur réalité quotidienne avec émotion, et l’on apprend à relativiser nos problèmes comparés aux leurs.

Marc Durin-Valois, né en 1959, est journaliste et écrivain. Il a passé son enfance en Ouganda. Chamelle a été adapté au cinéma par Marion Hansel sous le titre Si le vent soulève les sables.

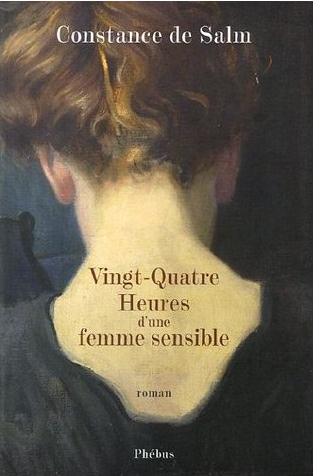

L’idée de petit roman écrit en 1824 est décrite ainsi par Constance de Salm : « en faisant éprouver, dans le court espace de vingt-quatre heures, à une femme vive et sensible, tout ce que l’amour peut inspirer d’ivresse, de trouble, de jalousie surtout« . Mais elle ajoute également : « mon intention n’a pas été seulement de faire un tableau complet de cette multitude de vives sensations, qui sont, en quelque sorte, le secret des femmes, mais aussi de montrer jusqu’à quel point elles peuvent les égarer, et leur donner par là une utile et grande leçon« .

L’idée de petit roman écrit en 1824 est décrite ainsi par Constance de Salm : « en faisant éprouver, dans le court espace de vingt-quatre heures, à une femme vive et sensible, tout ce que l’amour peut inspirer d’ivresse, de trouble, de jalousie surtout« . Mais elle ajoute également : « mon intention n’a pas été seulement de faire un tableau complet de cette multitude de vives sensations, qui sont, en quelque sorte, le secret des femmes, mais aussi de montrer jusqu’à quel point elles peuvent les égarer, et leur donner par là une utile et grande leçon« .

C’est donc par une série de lettres, écrites dans un français très classique, que vous allez suivre les états d’âme d’une femme amoureuse, mais en proie au doute. C’est très bien fait, l’histoire est plaisante, et l’épilogue inattendu. Il n’est pas très épais, et se lit rapidement.

Mais c’est dans la postface de Claude Schopp que l’on découvre la vie de cette Constance, princesse de Salm au destin et à l’histoire étonnante. On parle beaucoup de Simone de Beauvoir ces temps-ci, mais Constance a aussi lutté pour les droits des femmes, et plus précisément leur accès à la culture, à la suite de la Révolution française.

Constance de Théis est née à Nantes (quoique d’une famille Picarde) en 1767. D’une intelligence précoce, elle parle plusieurs langues à quinze ans, pratique les mathématiques et manifeste une vocation poétique. Elle accueille la Révolution avec enthousiasme :

Qu’ils étaient beaux les sentiments d’alors ! / Que l’on se trouvait grand / Que l’on se sentait libre, / Quand, d’une nation partageant les transports, / On croyait sans effort / Entre tous les pouvoirs établir l’équilibre / Et par de nouveaux droits effacer d’anciens torts ! / Que l’on se trouvait grand : quand on pouvait se dire : / « Nul ici-bas n’est plus haut que moi : / Je ne reconnais d’autre empire / Que celui de l’honneur, la raison, et la loi ».

Mais son origine aristoratique la rend suspecte et elle devra se cacher durant la Terreur. Rendue célèbre par une tragédie lyrique, Sapho, elle est la première femme admise au Lycée des arts. Ce lycée se composait de savants, d’académiciens, d’écrivains, d’artistes…

En 1795, elle leur lit Epître aux femmes, qui devint le porte-étendard de la révolte des femmes en matière artitisque. A cette époque, elle s’appelle Constance Pipelet, mariée (en 1789) par sa famille à un chirurgien. Mari volage et jaloux, ils divorcent en 1799, grâce à une loi apportée par la révolution : « le mariage est dissoluble dans le divorce » !

Elle se marie à nouveau et devient Comtesse de Salm, puis princesse (le roi de Prusse ayant fait prince Joseph de Salm, son mari). Le couple sera heureux plus de quarante ans. Elle sera de toutes les sociétés savantes de l’époque, et tiendra un salon littéraire, recevant des écrivains comme Alexandre Dumas ou Stendhal.

Elle meurt en 1845. Poétesse et dramaturge, c’est son seul roman, tout le reste est en vers. On la surnommait la Muse de la Raison.

Trémeur, c’est dans les Côtes d’Armor, et c’est là que nous avions décidé de passer le réveillon de la nouvelle année. Nous arrivons donc tous le samedi 29. Le gîte est assez grand pour nous (nous serons 24 le soir du réveillon), et nous prenons rapidement nos marques.

Trémeur, c’est dans les Côtes d’Armor, et c’est là que nous avions décidé de passer le réveillon de la nouvelle année. Nous arrivons donc tous le samedi 29. Le gîte est assez grand pour nous (nous serons 24 le soir du réveillon), et nous prenons rapidement nos marques.

Pour cette première soirée, Eric nous prépare son fameux couscous (très bon cru cette année), et l’apéro dure « un certain temps ». Quand le paysan de le ferme nous verra allumer le barbecue à 22h pour les merguez, il en restera bouche-bée…

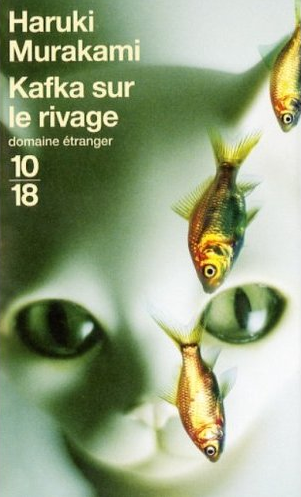

Ce roman était bien en évidence sur les tables de la FNAC de Rennes. Après avoir lu quelques paragraphes, je le prenais.

Ce roman était bien en évidence sur les tables de la FNAC de Rennes. Après avoir lu quelques paragraphes, je le prenais.

Beau et étrange roman qui vous emmènera dans l’univers de ce jeune garçon de quinze ans qui s’enfuit de chez lui pour échapper à une malédiction paternelle. Le rêve et la réalité se confondent, et de chapitre en chapitre, on alterne entre deux histoires, ou plutôt deux visions (naturelle/surnaturelle) de la même histoire.

L’habileté de l’auteur à manier les mots, à vous emmener dans cet univers en fait un roman très prenant. Sur fond d’apprentissage de la vie, d’une certaine forme de sagesse pour comprendre et vivre dans ce monde, d’accomplissement et de découverte de soi, voilà probablement un roman initiatique pour toute une génération. Superbe !

Kafka est accueilli par Oshima, un bibliothéquaire. Grâce à son immense culture, celui-ci pourra répondre à toutes les questions que l’adolescent se pose, jouant le rôle d’un sage et d’un ami. Ainsi lui explique-t-il :

Ce que l’on nomme l’univers du surnaturel n’est autre que les ténèbres de notre propre esprit. Bien avant que Freud ou Jung fassent au XIXè siècle la lumière sur le fonctionnement de l’inconscient, les gens avaient déjà instinctivement établi une corrélation entre l’inconscient et le surnaturel, ces deux mondes obscurs. Ce n’était pas une métaphore. D’ailleurs, si on remonte encore plus loin, ce n’était même pas une corrélation. Jusqu’à ce qu’Edison découvre la lumière électrique, la majeure partie de la planète était plongée dans un noir d’encre. Aucune frontière ne séparait l’obscurité physique, extérieure, de l’obscurité intérieure de l’âme. … Il était sans doute impossible aux gens de l’époque de penser en terme différents ces deux mondes de ténèbres. Aujourd’hui, il en va autrement. Les ténèbres extérieures se sont dissipées, mais les ténèbres intérieures demeurent. Ce que nous appelons ego ou conscience est la partie émergée de l’iceberg : la partie la plus importante reste plongée dans les ténèbres et c’est là que gît la source des contradictions et des confusions profondes qui nous tourmentent.

Haruki Murakami est né à Kyoto en 1949. Après des études de théâtre et de cinéma, il ouvre un club de jazz à Tokyo avant de se consacrer à l’écriture. Pour échapper au conformisme de la société japonaise, il s’expatrie en Grèce et en Italie, puis aux Etats-Unis. En 1995, après le séisme de Kobe et l’attentat de la secte Aum, il rentre au Japon.

Cette fois, c’est en lisant une critique dans le Canard enchaîné que j’ai eu envie de lire ce livre. La critique était excellente, et j’avais gardé ce titre en tête. Je n’ai pas été déçu.

Cette fois, c’est en lisant une critique dans le Canard enchaîné que j’ai eu envie de lire ce livre. La critique était excellente, et j’avais gardé ce titre en tête. Je n’ai pas été déçu.

C’est l’histoire passionnante d’une femme tzigane (les Roms) qui va parcourir le siècle et l’Europe, à travers les bouleversements de l’histoire. Son enfance d’abord, élevée par son grand-père (le reste de la famille a été assassiné par des fascistes tchéchoslovaques en 1930).

J’étais douée pour me rappeler les mots, et les phrases entières, alors on me faisait veiller tard pour que j’écoute bien.

Dans cette culture orale, son grand-père s’arrangera pour qu’elle apprenne à lire et écrire. Avec d’autres, ils essayent de vivre en nomades comme ils l’ont toujours fait, et d’échapper aux persécutions. Le nazisme passe. Puis viennent les communistes qui leur ouvrent les bras dans un premier temps. Se tournant vers l’écriture et la poësie, elle écrit les histoires anciennes de son peuple qu’elle connait si bien, les chante. Un poëte communiste le remarque et veut en faire une icône du parti.

Mais l’Histoire n’attend pas. Les communistes veulent maintenant les sédentariser, un traducteur veut publier ses textes… chose interdite chez les Roms. Zoli sera bannie de son peuple, et devra fuire seule à travers l’europe, fière et libre malgré les persécutions et une immense solitude.

Colum McCann nous emmène dans une réflexion sur ce peuple méconnu, sa culture, et sa difficulté à pouvoir vivre comme ils le souhaitent, à se sentir étranger partout. Et bien sûr à réfléchir sur notre propre difficulté à accepter la différence. L’épopée de cette femme forte et indomptée est magnifiquement narrée.

Colum McCann est Irlandais, né en 1965 à Dublin, et vit à New-York. Il a écrit quatre romans, repris chez 10/18.

Début décembre, c’était l’anniversaire d’Eric. Voilà quelques photos, je n’ai même pas tous les cadeaux en photo. En quelques mots, Eric refait sa garde robe à neuf, va bientôt lire L’homme qui n’aimait pas les femmes, un livre sur lequel Dominique avait fait un article sur le blog (suivre le lien), et dont j’avais entendu parlé (en bien) sur France Culture le matin même. Décidément, cette trilogie semble valoir le détour ! Eric peut aussi maintenant voir et revoir La foi du siècle, un double DVD sur l’histoire du communisme publié par Arte, qui « … explore le mystère d’une machine totalitaire qui a séduit une part de l’humanité…« .

Début décembre, c’était l’anniversaire d’Eric. Voilà quelques photos, je n’ai même pas tous les cadeaux en photo. En quelques mots, Eric refait sa garde robe à neuf, va bientôt lire L’homme qui n’aimait pas les femmes, un livre sur lequel Dominique avait fait un article sur le blog (suivre le lien), et dont j’avais entendu parlé (en bien) sur France Culture le matin même. Décidément, cette trilogie semble valoir le détour ! Eric peut aussi maintenant voir et revoir La foi du siècle, un double DVD sur l’histoire du communisme publié par Arte, qui « … explore le mystère d’une machine totalitaire qui a séduit une part de l’humanité…« .

Un bel anniversaire !

Pour passer le réveillon, nous avions loué avec les amis un gîte dans les Côtes d’Armor. Le 31 décembre au matin, Nathalie, Hubert, Patrice, Philippe et moi sommes partis pour le footing habituel, comme on fait à chaque fois que l’on se retrouve.

Pour passer le réveillon, nous avions loué avec les amis un gîte dans les Côtes d’Armor. Le 31 décembre au matin, Nathalie, Hubert, Patrice, Philippe et moi sommes partis pour le footing habituel, comme on fait à chaque fois que l’on se retrouve.

Mais le terrain nous était inconnu… Déjà, la veille, le premier footing avait duré 1h40, soit un peu plus que prévu. Mais nous pensions avoir pris quelques repères, et partîmes avec l’idée de faire le tour du lac de Jugon-les-lacs.

Problème : après 50 minutes de course, nous avions à peine rejoint l’extrémité du lac ! Plus question d’en faire le tour, on décide alors de rentrer… à la grande joie de Patrice ! Seulement voilà, on a pris à gauche à un moment donné… là ou l’on aurait du prendre à droite. Cette petite erreur peut vous emmener loin de votre but. Lorsque l’on a pu arrêter une voiture, nous filions exactement à l’opposé, en direction de Jugon-les-lacs.

Hubert est alors parti seul devant, suivant la route (Mégrit, Trémeur, le gîte) afin de revenir avec la voiture. Nathalie et Philippe suivent à leur rythme. Quant à Patrice et moi, nous repartons par les chemins en espérant nous y retrouver.

Hubert est alors parti seul devant, suivant la route (Mégrit, Trémeur, le gîte) afin de revenir avec la voiture. Nathalie et Philippe suivent à leur rythme. Quant à Patrice et moi, nous repartons par les chemins en espérant nous y retrouver.

Hubert retrouvera Nathalie et Philippe à Trémeur, et Patrice et moi rentrerons par nos propres moyens, en se débrouillant plutôt bien si l’on regarde la carte. Sur la carte (cliquer pour agrandir), en bleu le circuit aller. En orange, le détour et le chemin que l’on a pris avec Patrice pour retrouver le chemin du retour. En vert le parcours par la route qu’ont suivi Hubert, puis Nathalie et Philippe.

Au final, 2h17 de course, entre 22 et 25 kms de parcouru… Je n’avais jamais couru aussi longtemps, en fait. Une belle manière de clore l’année « footing ». Par contre, le soir, sur la piste de danse, les jambes étaient lourdes !

NB : la photo est tirée des archives du Lambon, il n’y avait pas de photographe ce jour là. La preuve, Patrice est devant !

Voilà quelques vidéos du réveillon, merci à Eric qui a pensé à les filmer, moi j’oublie tout le temps.

D’abord la chanson de la galette saucisse, chantée avec entrain par les grands comme les petits. Puis le spectacle que nous ont préparé les enfants : une chorégraphie sur l’air de « Tomber la chemise ». Et enfin deux morceaux sur la piste de danse, où l’ambiance bat son plein.