Voilà quelque temps que je pensais à installer un dual-boot sur mon PC, j’ai de la place sur le SSD, les partitions étaient prêtes, mais quel OS choisir ? Reprendre un système basé sur Debian offrait peu d’intérêt, autant tester quelque chose de nouveau et apprendre.

J’ai d’abord envisagé de prendre un « Linux immuable » pour tester un peu cette nouvelle approche, mais je l’ai vite abandonné, ce n’est pas du tout adapté à mon usage.

Puis j’ai pensé à ArchLinux, basé sur le principe KISS, mais qui nécessite pas mal de configuration après l’installation (y compris installer une interface graphique !), et c’est pourquoi elle est destinée aux utilisateurs avancés. Cela me faisait hésiter, et puis je suis tombé sur EndeavourOS, qui est basé sur Arch mais dont le but est justement de réduire cet écart et de proposer une installation de base plus complète (DE inclus).

Essayer ArchLinux va me permettre d’en apprendre un peu sur les spécificités de cette distribution, de découvrir le gestionnaire de paquets pacman, ainsi que les paquets disponibles sur le dépôt AUR (et les joies de la compilation), etc…

Voyons voir cette installation et mes premiers pas avec EOS. L’article est assez long, car j’y ai noté tout ce que j’ai pu rencontrer (à peu près) après plus d’un mois d’utilisation…

Linux immuable

Un petit mot sur les « immutable OS » avant de passer à EOS.

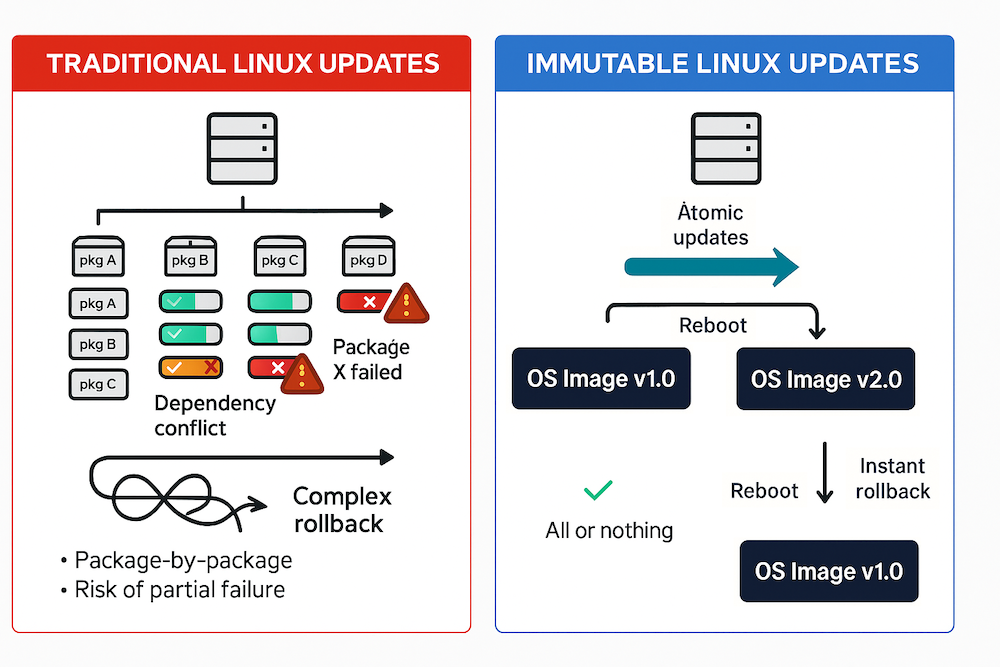

L’idée de base est intéressante : rendre le système incassable et en améliorer la sécurité. Le système est monté en lecture seule, et ne peut donc être modifié. Les mises à jour s’appliquent de façon atomique, c’est-à-dire que la mise à jour va remplacer intégralement le système en cours au prochain démarrage. Si quelque chose se passe mal, il suffit de redémarrer sur la version précédente. Simple et efficace.

Côté applications par contre, on va (pour les mêmes raisons) utiliser systématiquement les solutions à base containers, que ce soit les formats flatpak, ou des containers plus sophistiqués genre podman ou docker. Un truc qui me déplaît fortement : j’ai abandonné Ubuntu à cause des snaps, et je n’ai aucune application au format flatpak sur mon système car je ne partage pas cette vision des relations entre l’OS et les applis, coûteuse en ressources (espace disque, mémoire).

Bref, en ce qui me concerne, je ne ressens pas le besoin d’avoir un système aussi rigide : moins de mises à jour système et beaucoup moins de contrôle, des applis « conteneurisées » qui prennent beaucoup de ressources, etc… Ce n’est pas pour moi, mais je comprends que cela peut intéresser certains utilisateurs (ou même des entreprises). Comme toujours avec Linux, on a le choix !

Voilà quelques liens pour en savoir plus si le sujet vous intéresse :

- https://fr.linux-terminal.com/?p=8085 (fr)

- https://blog.stephane-robert.info/docs/securiser/os-immuable/ (fr)

- https://jmanteau.fr/posts/the-rise-of-immutable-linux-distributions (en)

Installation

L’installation d’EOS est facile (installeur Calamarès) et l’on peut choisir le DE de notre choix si l’on a sélectionné l’installation en ligne (sinon ce sera KDE). Pour ma part, j’ai choisi Gnome, que j’utilise sous Debian, et cela va me permettre de retrouver mes marques très rapidement, au moins au niveau du desktop.

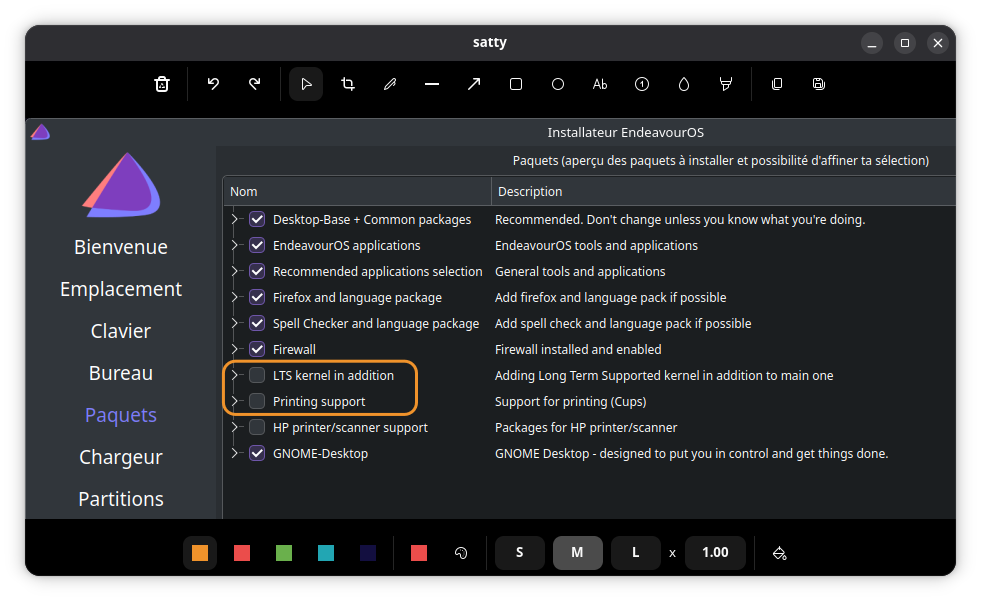

Une fois passé les questions de bases, un récapitulatif s’affiche, où l’on peut éventuellement cocher les cases LTS Kernel (toujours pratique en cas de soucis) et Printing support (si vous avez une imprimante), tout comme la case HP si c’est la marque de votre imprimante.

LTS Kernel et rEFInd

Ce LTS Kernel m’a d’ailleurs posé un problème après une mise à jour d’EOS, je n’arrivais plus à démarrer, le système ne répondait plus du tout, il ne restait plus qu’à éteindre le PC (heureusement que j’avais un dual-boot d’ailleurs !). L’occasion de tester le forum d’EOS (discussion ici), et j’ai obtenu la réponse très rapidement : comme j’utilise rEFInd comme boot loader, il y a un paramètre à valider dans le fichier refind.conf pour gérer ces kernels LTS :

extra_kernel_version_strings linux-lts,linux

Dark theme

C’est le thème sombre qui est proposé par défaut, et pour une fois je l’ai conservé, cela va me permettre de différencier visuellement mon environnement Debian de celui d’EOS.

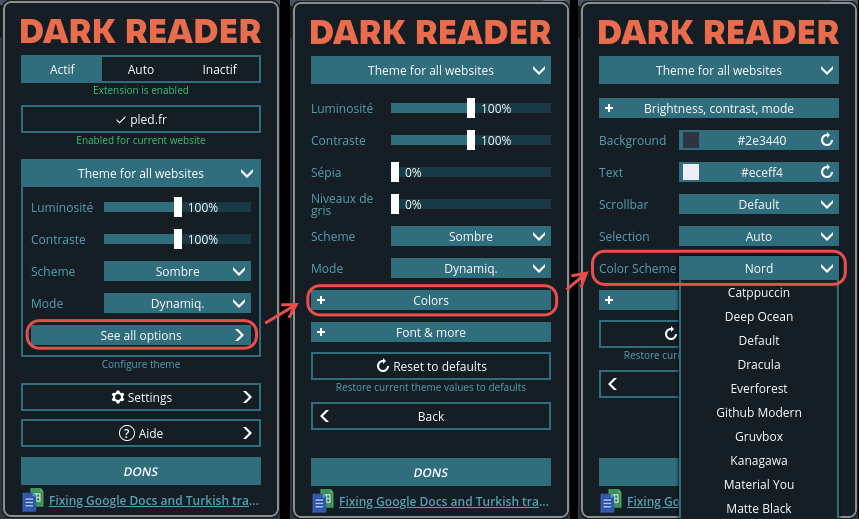

Extension Dark Reader

À ce sujet, sur le forum EOS, je suis tombé sur cette extension Firefox : Dark reader, qui permet d’appliquer un thème sombre aux pages web visitées. C’est un peu le chaînon manquant au thème sombre, et qui m’avait toujours dérangé : le navigateur internet qui continue à afficher les pages selon le thème du site (comme ce blog, toujours en thème light et donc en désaccord avec le thème système).

L’extension a l’air de très bien fonctionner, pour l’instant la seule chose qui reste en fond blanc, c’est l’éditeur Gutemberg de WordPress… Petite info: voilà comment aller choisir un thème particulier, j’ai choisi « Nord » :

Thème d’icônes

Puisque l’on en est au look, j’ai installé le thème d’icônes Kora (de gnome-look), que je trouve très réussi et très complet :

Prise en main

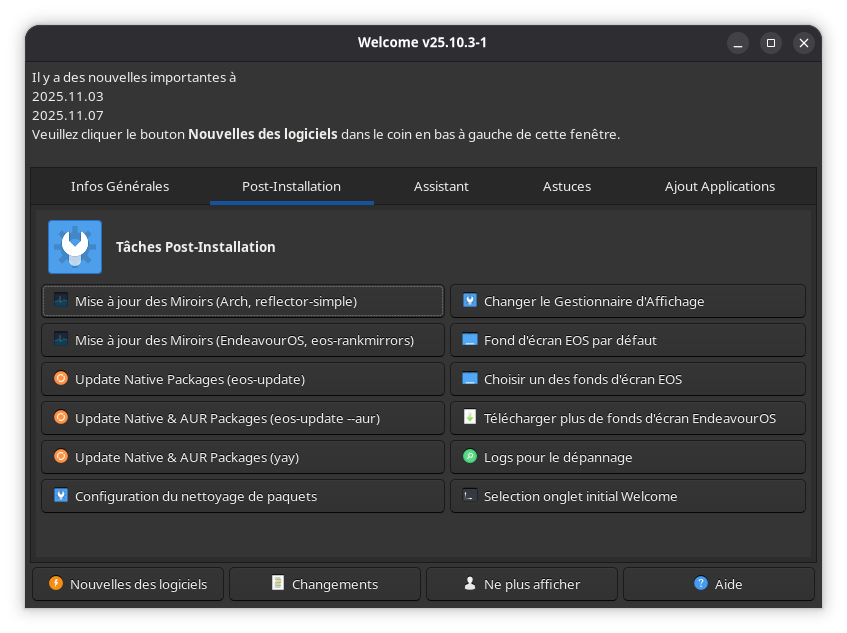

Comme je le disais, garder le même DE (Gnome) permet de retrouver ses marques et la configuration du bureau très rapidement. EOS offre quelques outils pour simplifier la prise en main de cet OS, comme l’outil eos-welcome, qui se lance automatiquement par défaut :

Sur l’onglet « infos Générales », on peut accéder au wiki, qui rassemble pas mal d’articles et vidéos très intéressants pour découvrir l’OS et ses différents aspects. L’approche est plutôt sympa et montre la volonté des créateurs de rendre ArchLinux le plus « friendly » possible.

Je suis aussi tombé sur cette vidéo, qui montre les premières choses à faire de façon très claire, avec une petite astuce pour récupérer des fonds d’écran, et l’installation de pamac (voir ci-dessous) :

Gestion des paquets

C’est le principal changement en fait entre Debian et EOS : les deux sont des Linux, j’ai choisi le même DE, reste donc la gestion des paquets et la philosophie qui n’est pas la même entre les deux OS.

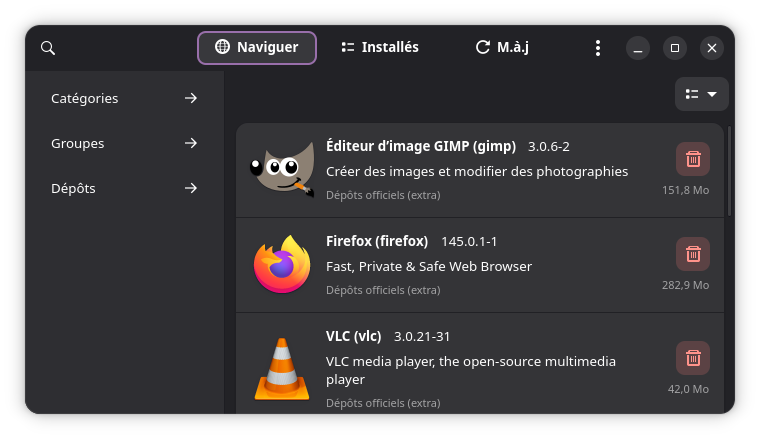

La vidéo ci-dessus décrit donc l’installation de pamac, une interface graphique pour gérer les paquets. Sinon, yay est installé de base et améliore l’installation de paquets, comparée à pacman, le gestionnaire de paquet classique d’un système Arch. Voyons un peu ces 3 gestionnaires de plus près :

L’outil pacman permet de gérer les paquets des dépôts officiels. Il est rapide, simple et basique. Si vous vous demandez pourquoi il s’appelle pacman, voilà une petite vidéo qui devrait vous éclairer 😉 :

L’outil yay est plus avancé en terme d’utilisation, et permet en plus d’accéder aux paquets AUR, soit ceux de la communauté (Arch Users Repository). Ces derniers sont fournis sans garantie et seront souvent à compiler lors de l’installation. Enfin pamac propose une interface graphique, bien pratique pour ceux que le terminal rebute.

Personnellement, j’ai installé pamac-aur, qui gère les dépôts officiels et AUR. Il existe aussi pamac-all si vous souhaitez voir les paquets au format snap ou flatpak disponibles, ce qui n’est pas mon cas. Mais j’essaierai d’utiliser le plus possible yay comme j’utilisais apt sous Debian.

Après quelques semaines d’utilisation, on voit que le monde Arch est un peu différent de celui de Debian. Il y a sans doute plus de versions récentes disponibles sur Arch, grâce au dépôt AUR très actif. Par contre j’ai déjà vu des compilations échouer, alors que sous Debian, quand un paquet est disponible, il est rare de rencontrer le moindre souci.

Sans surprise, on est plus proche du système et du terminal avec Arch, la compilation est quelque chose de plus fréquent, et je vais certainement apprendre des choses sur le sujet, ce qui n’est pas sans manquer d’intérêt. Il faudra aussi être plus prudent, car il est possible de casser le système si l’on fait n’importe quoi. Et donc bien gérer les sauvegardes système !

Post installation

Concernant mes différents disques hors disque système, j’ai simplement mis à jour le fichier /etc/fstab et créé les mêmes points de montage que sur Debian. Ça donc été assez facile et rapide pour retrouver la plus grande partie de mon environnement « fichiers ».

À noter que si l’on ajoute un mount dans le fichier fstab, il faut ensuite taper la commande suivante au lieu d’utiliser la commande mount :

sudo systemctl daemon-reloadNextcloud

Pour les dossiers synchronisés Nextcloud, je n’ai par contre pas pu utiliser les mêmes dossiers localement, puisque qu’ils sont identifiés par Nexcloud (par des fichiers .sync_xxxx.db-yy) qui empêchent d’utiliser un dossier déjà synchronisé. J’en ai donc créé de nouveaux, ce n’est pas très gênant, puisqu’ils seront en fait synchronisés via le cloud que je démarre Debian ou EOS… 😎

Firefox

Pour pouvoir intégrer les extensions Gnome via Firefox avec l’extension Gnome browser integration, j’ai du auparavant installer le paquet suivant :

sudo pacman -S gnome-browser-connectorCrontab

Surprise, crontab n’est pas installé par défaut sous ArchLinux. Le système par défaut repose sur les Systemd Timers, plus flexibles et mieux intégrés, mais également plus compliqués à mettre en œuvre je trouve. Voir cet article pour se faire une idée. Moi, je veux juste lancer quelques scripts et cron est beaucoup plus simple à utiliser.

Il va donc falloir installer cronie (le daemon crond en fait) , et éventuellement activer le service :

sudo pacman -S croniesudo systemctl enable --now cronie.serviceKVM

En réinstallant KVM, j’ai du ajouter mon username dans le groupe libvirt :

sudo usermod -aG libvirt pascalJ’ai eu un souci en voulant créer le dossier de partage fichiers entre la VM et le host (voir cet article). J’avais une erreur virtio-9p en mappant dossier KVM_Share :

libvirt shared directory with host: Permission denied / Operation not permitted errors

La solution était ici, et consistait à modifier le fichier /etc/libvirt/qemu.conf pour y ajouter explicitement les paramètres suivants :

user = "root"

group = "root"

dynamic_ownership = 0

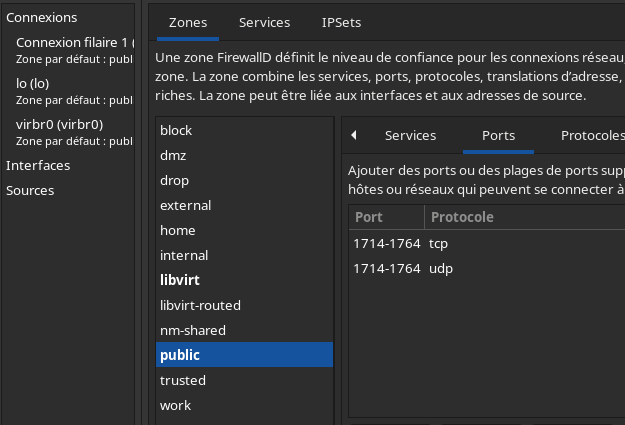

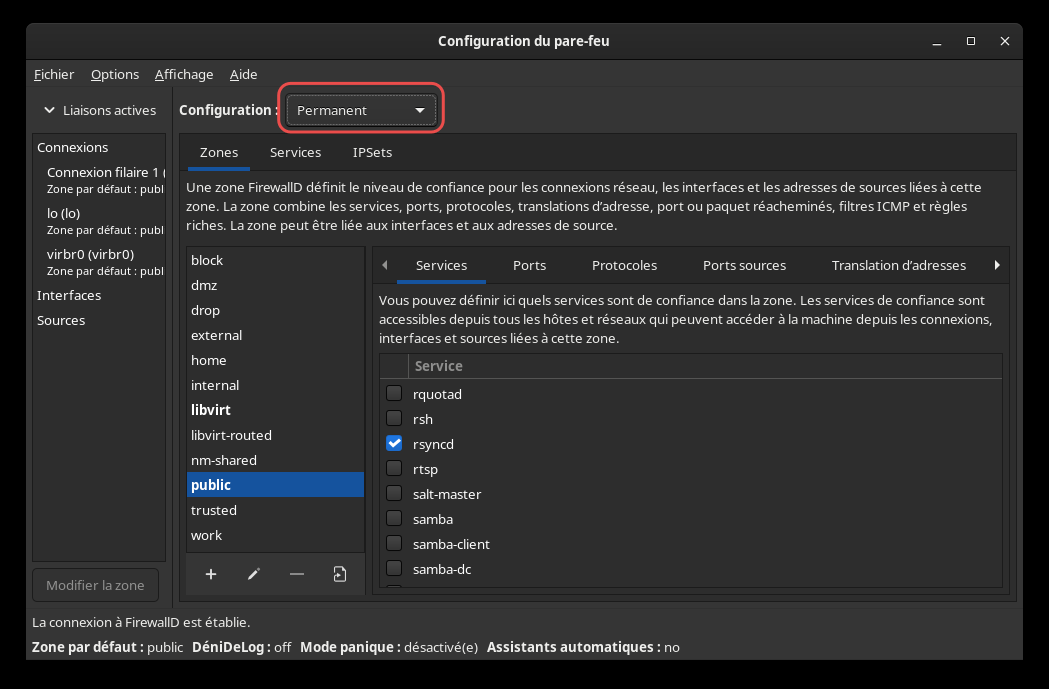

Firewall

Comme vu plus haut sur la capture d’écran de l’installateur, un pare-feu est installé par défaut. Et là aussi, les choses sont facilitées puisqu’une interface graphique est fournie : firewall-config.

Pour le serveur rsync qui tourne sur le PC (pour la synchro des containers du NAS), il m’a suffit de cocher « rsyncd » dans la zone publique. Attention à bien choisir « Permanent » (sinon par défaut c’est « Temps d’exécution » et la modification ne sera pas sauvegardée).

Pour Gsconnect (liaison avec le smartphone) par contre, cocher kdeconnect n’a pas fonctionné, j’ai du ajouter les numéros de port manuellement :

Mais bon, l’outil est plutôt bien fait, et facilite grandement la gestion du pare-feu. Sinon, on peut vérifier les ports ouverts en ligne de commande avec l’outil nft :

sudo nft list table inet firewalld

...

chain filter_IN_public_allow {

tcp dport 22 accept

ip6 daddr fe80::/64 udp dport 546 accept

tcp dport 80 accept

tcp dport 873 accept

udp dport 873 accept

tcp dport 1714-1764 accept

udp dport 1714-1764 accept

}

...

Anydesk

Pour Anydesk, que j’utilise pour me connecter sur les ordis de la famille ou des amis quand ils ont un problème, j’ai installé le paquet du dépôt AUR, ce qui m’a permis de passer à la version 7 alors que sous Debian, j’étais toujours à la v6. J’ai ensuite récupéré tout le contenu du dossier ~/anydesk de Debian pour le recopier sur EOS afin de retrouver tous les clients mémorisés.

Timeshift

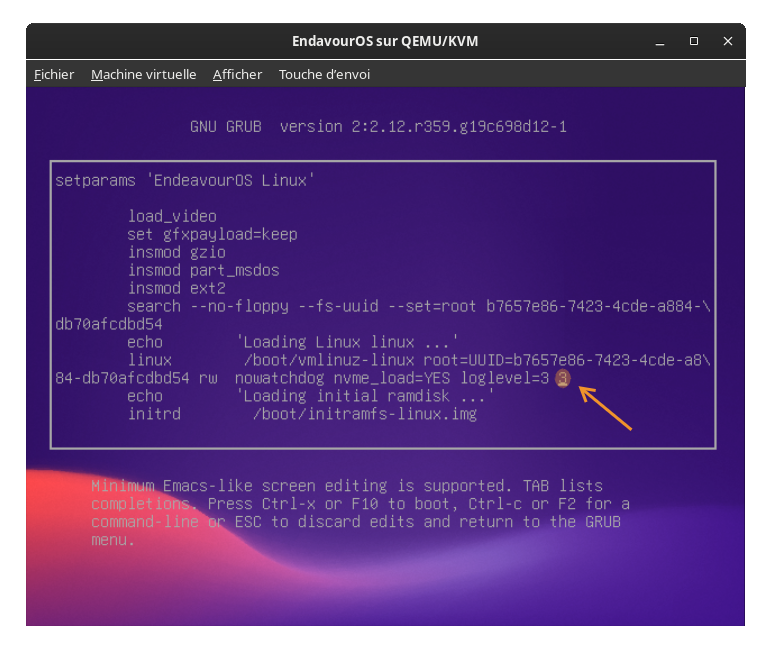

Pour les sauvegardes système, j’ai installé Timeshift en suivant cet article : je l’utilise déjà sous Debian, donc rien de très nouveau, sauf cette autre page mentionnée à la fin de l’article, qui indique comment lancer une restauration depuis l’invite de commande typiquement après un démarrage sans interface graphique. J’ai noté l’astuce qui peut se révéler utile un beau (ou plutôt un mauvais) jour :

Au démarrage, on tape « e » au menu Grub, et on modifie la ligne de boot du noyau comme suit (il suffit d’ajouter le chiffre 3 à la fin de la ligne commençant par linux) :

Puis on tape Ctrl-X pour démarrer avec ce paramètre. On s’identifie alors avec le compte root, puis on lance la commande timeshift --restore :

[root@pascal-eos ~]# timeshift --restore

Mounted '/dev/sdd1' at '/run/timeshift/1379802/backup'

Select snapshot:

Num Name Tags Description

------------------------------------------------------------------------------

0 > 2025-10-29_10-00-00 W M

1 > 2025-11-05_10-00-01 W

2 > 2025-11-12_10-00-00 W

3 > 2025-11-17_10-00-00 D

4 > 2025-11-18_10-00-00 D

5 > 2025-11-19_10-00-00 D W

6 > 2025-11-20_10-00-00 D

7 > 2025-11-21_10-00-00 D

Enter snapshot number (a=Abort, p=Previous, n=Next):

Il ne reste plus alors qu’à sélectionner quelle sauvegarde on souhaite restaurer. Cela peut se révéler très pratique quand le boot en mode graphique ne fonctionne plus.

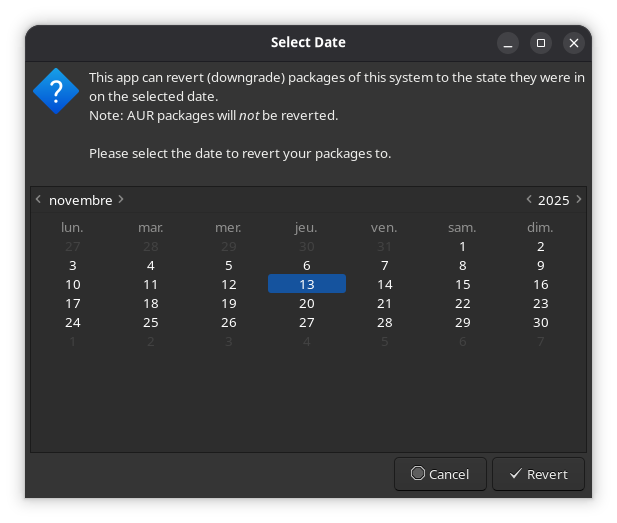

EOS fournit aussi l’outil eos-shifttime qui permet de faire un downgrade au niveau des paquets en cas de souci après une mise à jour :

DeadBeef

Finalement, le seul problème rencontré sera avec Rhythmbox, le lecteur audio de Gnome. Impossible d’afficher les pochettes des albums dans le lecteur, que la pochette soit intégrée au fichier audio, ou un simple fichier cover.jpg dans le dossier.

J’ai fini par trouver un bug créé sur le gitlab de Gnome, mais le développeur a confirmé que non, ce n’était pas un bug de l’appli, mais un problème avec python. Si je comprends bien, c’est un problème de packaging et de dépendances sur Archlinux.

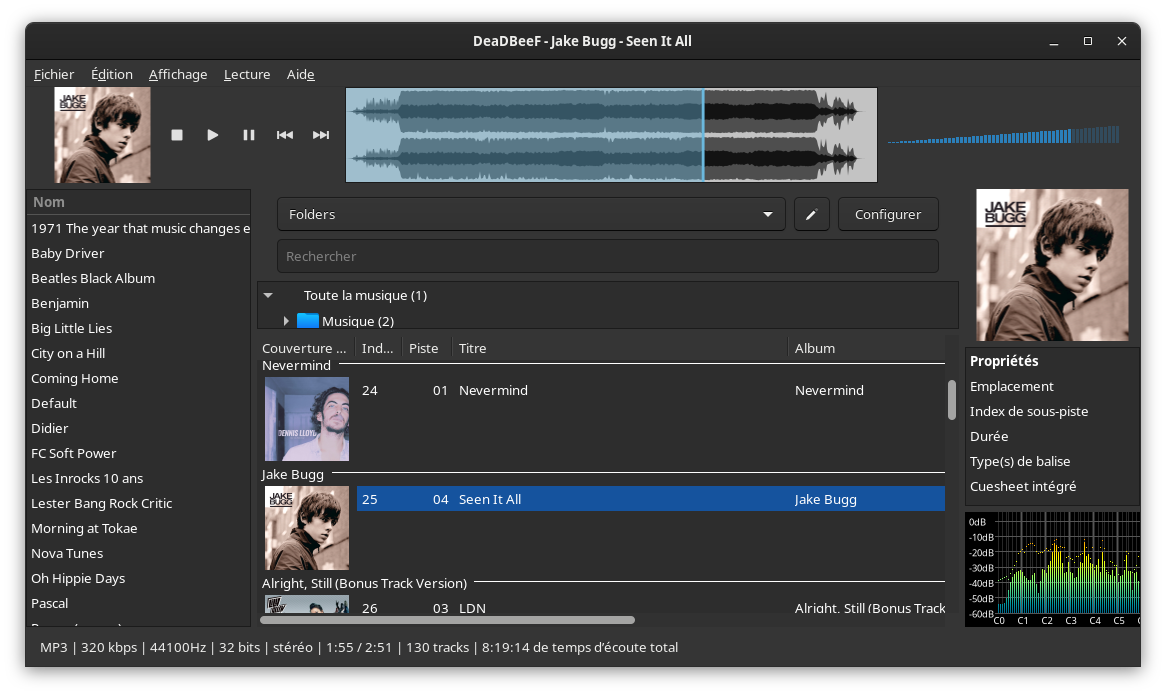

Ce qui fait que j’ai regardé ce qui existait comme alternative et je suis tombé sur Deadbeef. Apparemment, ce lecteur a une bonne côte auprès des utilisateurs, et possède la particularité de permettre à l’utilisateur de personnaliser l’interface de la façon qu’il le souhaite, à l’aide des modules fournis de base mais aussi de plugins additionnels.

Le mieux pour découvrir comment faire est de regarder cette vidéo :

Le principe est assez simple, je trouve ça vraiment génial ! Reste à trouver les bons plugins, et si la liste est longue dans pamac, j’ai vu plusieurs compilations échouer… Bienvenue dans le monde Arch ! Mais bon c’est le principe, et il est préférable de se renseigner d’abord sur le plugin avant d’essayer de l’installer pour voir ce qu’il fait.

J’ai du aussi installer une librairie pour pouvoir lire mes mp3 (pas installé par défaut sur Arch apparemment) :

$ yay libmad

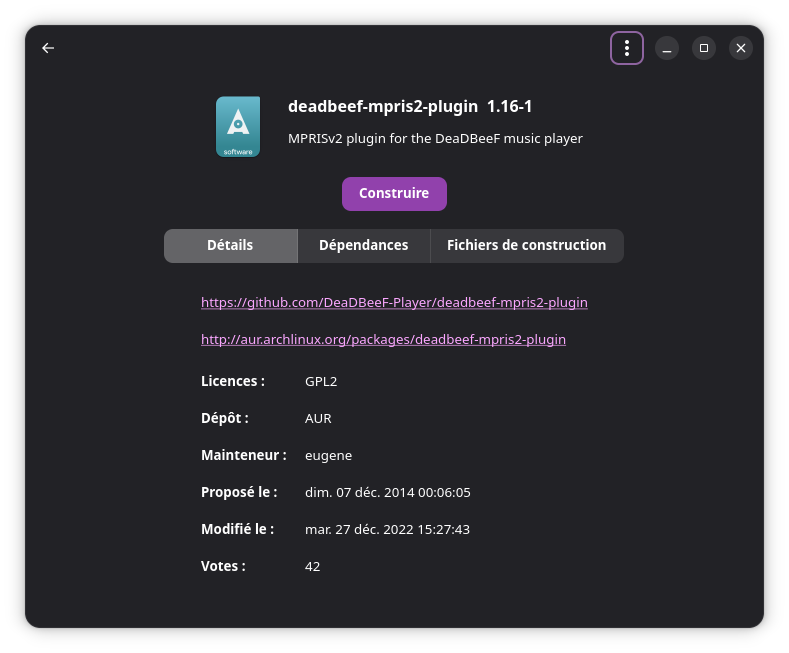

Pour Deadbeef, il faut aussi installer le plugin mpris2 pour pouvoir utiliser les touches multimedia de Gnome : une bonne occasion de se frotter avec le monde Arch et le dépôt AUR…

Dans la fenêtre de pamac ci-dessous, on va donc pourvoir le compiler et l’installer à la volée. On voit aussi le lien github et celui sur AUR qui propose le PKGBUILD, un script qui permet de compiler à partir des sources puis de l’installer.

J’ai du ensuite déplacer la lib dans le bon dossier (je ne sais plus où j’ai trouvé cette info) :

$ sudo cp /usr/local/lib/deadbeef/mpris.so /usr/lib/deadbeef/

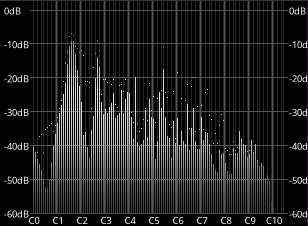

Et pour le plugin Musical spectrum, qui fournit une très belle animation inspirée de foobar2000, la compilation échouait. J’ai alors suivi les indications sur le site AUR, en récupérant les sources, pour modifier le fichier spectrum.c comme suit :

- spectrum_wavedata_listener (void *ctx, ddb_audio_data_t *data) {

+ spectrum_wavedata_listener (void *ctx, const ddb_audio_data_t *data) {

Puis j’ai lancé le make et enfin lancé le script ./userinstall.sh (qui ne fait que copier la lib dans le bon dossier).

$ ./userinstall.sh

'./gtk2/ddb_vis_musical_spectrum_GTK2.so' -> '/home/pascal/.local/lib/deadbeef/ddb_vis_musical_spectrum_GTK2.so'

'./gtk3/ddb_vis_musical_spectrum_GTK3.so' -> '/home/pascal/.local/lib/deadbeef/ddb_vis_musical_spectrum_GTK3.so'

On relance deadbeef, et on active le plugin, et voilà le résultat :

Et voici Deadbeef pour l’instant sur mon PC : à gauche mes playlits, et au centre une vue par dossier si je cherche un album particulier, avec un champ de recherche. Tout ce qu’il me faut…

Bug pochettes

Ce n’est pas tout ! Après avoir ajouté mes playlists, je me suis rendu compte que pour certaines, les pochettes n’étaient pas affichées. À la place, j’avais l’image par défaut de Deadbeef dans ce cas.

J’ai essayé de définir dans quelles conditions ce problème se produisait, puis j’ai créé un bug avec toutes les infos un dimanche en fin d’après-midi. Moins de 30 min plus tard, le dev me répondait et me demandait des fichiers d’exemple puisque le problème semblait spécifique à certains fichiers. À minuit, il avait généré le fix et le problème sera donc corrigé dans la prochaine version ! 😎 Je suis toujours fasciné par la rapidité de réaction dans le monde du logiciel libre !

Joplin

Il existe un paquet joplin-desktop de disponible, contrairement à Debian où il faut utiliser le format AppImage.

Petite différence, et petit plus pour Arch !

Satty

J’ai trouvé cette application pour modifier les captures d’écran et y ajouter des cadres, flèches, etc… C’est propre et fonctionnel, je prends donc la capture d’écran avec gnome-screenshot, puis j’édite le dichier avec Satty.

Outil d’analyse du disque

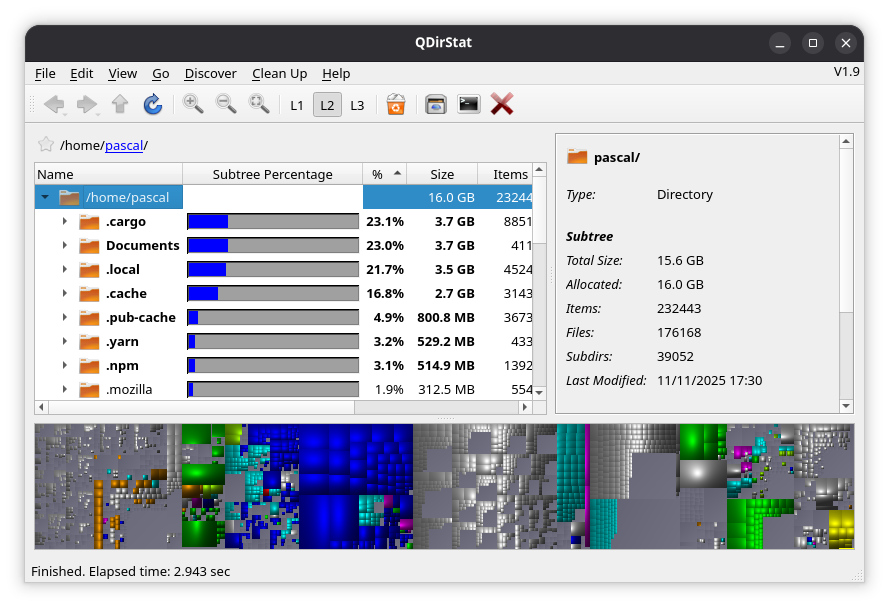

J’ai aussi installé qdirstat pour analyser l’utilisation du disque : il offre plus de possibilités que l’outil par défaut de Gnome (Baobab).

Comme de visualiser les packages installés :

Et pas mal d’autres choses bien pratique, comme de chercher les plus gros fichiers, etc… L’outil a l’air d’être pensé pour apporter des choses pratiques pour l’utilisateur, plutôt que de se limiter à afficher l’utilisation de l’espace disque comme le fait Baobab.

Conclusion

Très bonnes premières impressions, je n’ai plus redémarré Debian depuis plusieurs semaines. En gardant Gnome comme DE, le changement est vraiment facile.

L’équipe d’EndeavourOS a vraiment fait des efforts pour rendre Arch accessible, avec des outils graphiques bien pratiques. L’effort est louable, et permet de basculer facilement sous ce nouvel OS.

Archlinux est censé être minimaliste, plus léger, et je note effectivement que la sortie de veille est plus rapide que Debian. La prise d’espace disque est légèrement moindre (27 GB vs 35 GB), mais mon Debian est installé depuis longtemps et j’ai peut-être plus d’applications d’installées. Je n’ai pas poussé la comparaison très loin.

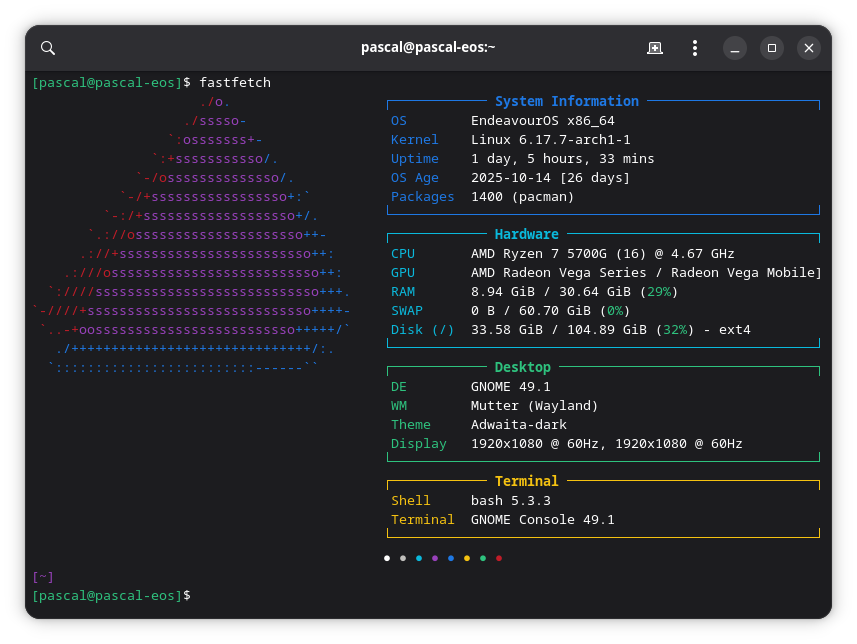

Je me suis aussi amusé à configurer mon fastfetch en créant un fichier de configuration. Fastfetch est assez puissant, et peut même afficher des icônes, on voit des choses très soignées que se sont amusés à faire certains utilisateurs, mais il faut un terminal qui accepte les graphiques ! Je n’avais pas envie de changer de terminal pour cette simple raison, donc je me suis contenté de simple texte, de lignes et de couleurs :

Tu as utilisé le chiffrement du disque entier ?

A l’époque j’avais installé KDE Neon qui utilise Calamares.

J’avais choisi de chiffrer le disque entier car PC portable.

Calamares avait un bug et les clé de chiffrement ne marchent plus après le reboot. 3.

En tout cas EndeavourOS à l’air chouette quand même.

Non, je n’ai pas chiffré le disque… C’est le PC fixe, il ne bouge pas de la maison, et je n’ai pas encore franchi ce pas… :-/